La Ruta de la Seda: Libro de viaje (Completo)

De Pekín a Turpan, recorremos la Ruta de la Seda china y narramos cada día sus paisajes, templos y cocinas.

Índice

La Ruta de la Seda nació hace más de dos mil años como una red de caminos que llevó seda, especias, caballos e ideas desde China hasta el Mediterráneo. Fue la primera gran autopista cultural del mundo. Hoy, su eco revive en la llamada Nueva Ruta de la Seda, donde trenes y acuerdos reemplazan a caravanas y camellos, pero persiste la misma esencia: conectar pueblos y transformar la historia en movimiento.

Este libro de viaje recoge las experiencias vividas durante un recorrido por el tramo chino de la Ruta de la Seda, realizado entre septiembre y octubre de 2025. Se trata de una visión personal del autor que combina vivencias, reflexiones y relatos sobre paisajes, templos y mercados. A través de estas páginas, busca compartir conocimientos históricos y gastronómicos, y transmitir —aunque los caminantes seamos otros— la emoción que sintieron aquellos viajeros que la recorrieron siglos atrás.

MAPA ITINERARIO

Día 1 | PEKÍN | 18 de septiembre de 2025

Itinerario previsto: Gran Muralla, Palacio de verano.

Pekín, te abofetea cuando llegas. Sales del aeropuerto y lo primero que sientes es un golpe de humanidad condensada en cifras que marean: 23 millones de habitantes, casi la mitad de España, apretados en un monstruo urbano que nunca duerme.

Los distritos son mundos propios. Chaoyang con sus torres de acero y expatriados bebiendo cócteles de 15 euros; Dongcheng con los hutongs, callejones donde la ropa cuelga de cables eléctricos y los vecinos parecen vivir en un reality show sin cámaras. Y en medio, el tráfico: una orquesta de cláxones donde las normas son simples sugerencias. Hay que haber nacido aquí para entender las normas no escritas del tráfico.

Pekín fue el cerebro político de China durante dinastías enteras y también el trampolín de la Ruta de la Seda. Desde aquí partían caravanas cargadas de seda, jade y especias rumbo al oeste, y regresaban con caballos, ideas religiosas y enfermedades venéreas —porque la globalización nunca vino envuelta en papel de regalo.

La primera cena que nos metimos fue en el MIZA Roast Duck, un local modesto que jamás aparecerá en una guía Michelin, pero cuyo pato merecería al menos una medalla de barrio. Dos chavales, que juntos apenas sumaban cincuenta años, nos atendieron con una mezcla de timidez y entusiasmo. La comunicación fue un ejercicio de mímica: ellos sin inglés, nosotros sin mandarín, y aun así logramos entendernos a base de sonrisas, gestos, el google traductor y lo más importante, ganas por comunicarnos.

Como gesto de confianza, nos dejaron pasar a la cocina. Allí colgaban los patos: marrones, brillantes, con esa mezcla de crudeza y belleza que en Occidente llamaríamos perturbadora y aquí es simple rutina. El pato asado que nos sirvieron no es el sofisticado pato laqueado de los grandes restaurantes. Es más brutal, más directo: carne jugosa, piel que se quiebra con un crujido indecente.

La mañana siguiente empezó con la visita obligada: la Gran Muralla China, Patrimonio de la Humanidad desde 1987. Sabíamos que era gigantesca, pero en persona golpea más fuerte que una carta de Hacienda en el buzón: un muro interminable que trepa y se retuerce por las montañas como una serpiente de piedra empeñada en no dejarte olvidar quién manda.

La construyeron para separar a los chinos “civilizados” de las tribus nómadas del norte. Spoiler: no siempre funcionó. Lo que sí consiguió fue dejar un monumento que hoy sirve más para selfies que para guerras. Y ojo: la parte que se visita cerca de Pekín es relativamente nueva, reconstruida hace unas décadas. Pero igual duele.

Consejo de supervivencia: madruga. Si no, acabarás rodeado de miles de turistas con palos de selfie, y el encanto se perderá más rápido que el gas de un zumo de lichi. Y no te engañes: subir la Muralla es un rompepiernas. Escalones irregulares, pendientes brutales. Aquí no importa el ego, importa cuánto aguantan tus rodillas. Y calcula que luego tienes que bajar.

Después de arrastrar el cuerpo maltrecho, comimos en un restaurante cercano. Todo diseñado para turistas, pero con un detalle que merece mención: la mesa redonda con torno giratorio. Este invento también debería ser Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Simboliza unión, pero también es una guerra fría: mientras giras el plato, alguien ya se ha llevado el último dim sum.

El menú fue un desfile: gambas en salsa, ternera con setas, pescado de río con rebozado ligero y anisetes de colores —sí, anisetes de colores, como si alguien hubiera decidido que el pescado necesitaba confeti—. Calamar, dim sum de langostinos, sopa de verduras, lechuga caliente (sí, lechuga caliente, bienvenidos a China) y brócoli, omnipresente como los propios chinos.

Por la tarde le llego el turno al Palacio de Verano, construido en el siglo XVIII. El lago Kunming (artificial), los pabellones, las galerías interminables: todo majestuoso. Y abarrotado. Si en la Muralla disfrutamos de un respiro, aquí parecía que los 23 millones de pekineses habían decidido salir de excursión al mismo tiempo.

Aun así, merece la pena. Caminar entre esos edificios es recordar que los emperadores sabían vivir bien mientras el pueblo sobrevivía a base de gachas. Historia de siempre: arriba el lujo, abajo la subsistencia.

La jornada incluyó una clase magistral de té. Aquí no se juega: la temperatura del agua, el tiempo exacto, la oxidación. Seis categorías principales, miles de variedades. Probamos oolong, jazmín, negro, de frutas y alguno más. No es solo beber: es una coreografía líquida que te obliga a parar, a escuchar el agua, a rendirte a un tiempo más lento. En un país donde todo parece ir a mil por hora, el té es resistencia zen.

La cena trajo el pato más famoso, el pato laqueado. Aquí el proceso es casi quirúrgico. Se infla la piel, se barniza con melaza y se hornea en leña o en hornos de acero diseñados solo para esto. Se come envuelto en obleas con cebolleta, pepino y salsa hoisin. El resultado: un bocado que es crujiente, dulce, salado y obsceno a la vez.

Los patos cuelgan a la vista de todos, una escena que puede parecer brutal, pero que tiene algo de honestidad: la comida no se esconde. Y sí, además del pato hubo sopa con tofu, ternera con verduras, pollo crujiente. Como guinda, un espectáculo improbable: un saxofonista haciendo claqué y un artista como salido de la Ópera de Sichuan mostrando el Bian Lian, la danza de máscaras donde los rostros cambian más rápido que las promesas de un político.

La cocina china es un juego de opuestos. Soja, jengibre, ajo, chile: fuego puro. Y al lado, arroz blanco, el pacificador silencioso. Todo debe estar en armonía. En Occidente hablamos de “maridaje”; aquí se trata de equilibrio vital. Comer es un acto filosófico, aunque no lo parezca cuando luchas por la última gamba en el torno giratorio.

Así terminó nuestro primer día en Pekín: agotados, fascinados y con el paladar sospechando que algo está pasando. Y esto solo fue el comienzo. Mañana nos espera el Palacio Imperial, la plaza de Tian An Men y viaje a Luoyang con sus budas tallados en roca y la certeza de que la Ruta de la Seda todavía es un espejo de la humanidad.

Día 2 | PEKÍN | 19 de septiembre de 2025

Itinerario previsto: Palacio Imperial, Plaza Tian An Men Square y Luoyang.

China es, con toda probabilidad, uno de los países más seguros del mundo. Y no porque reine la paz celestial, sino porque si entras en China, Mao lo sabe. En Pekín hay más cámaras que chinos, y más cámaras que brócoli. Y créeme, eso ya es decir mucho. El brócoli, esa verdura de origen mediterráneo domesticada por los romanos y hoy convertida en superalimento global, aquí parece haber encontrado su segunda patria. Lo sirven al vapor, en su punto, al dente, como debe hacerse… pero al final sigue siendo lo que es: un árbol en miniatura que no engaña a nadie. En España lo esquivas en el plato, en China te asalta en cada mesa. Me he propuesto seguirle la pista a lo largo de la Ruta de la Seda, a ver hasta dónde llega. Quién sabe, igual lo introdujo Marco Polo y nunca nos enteramos.

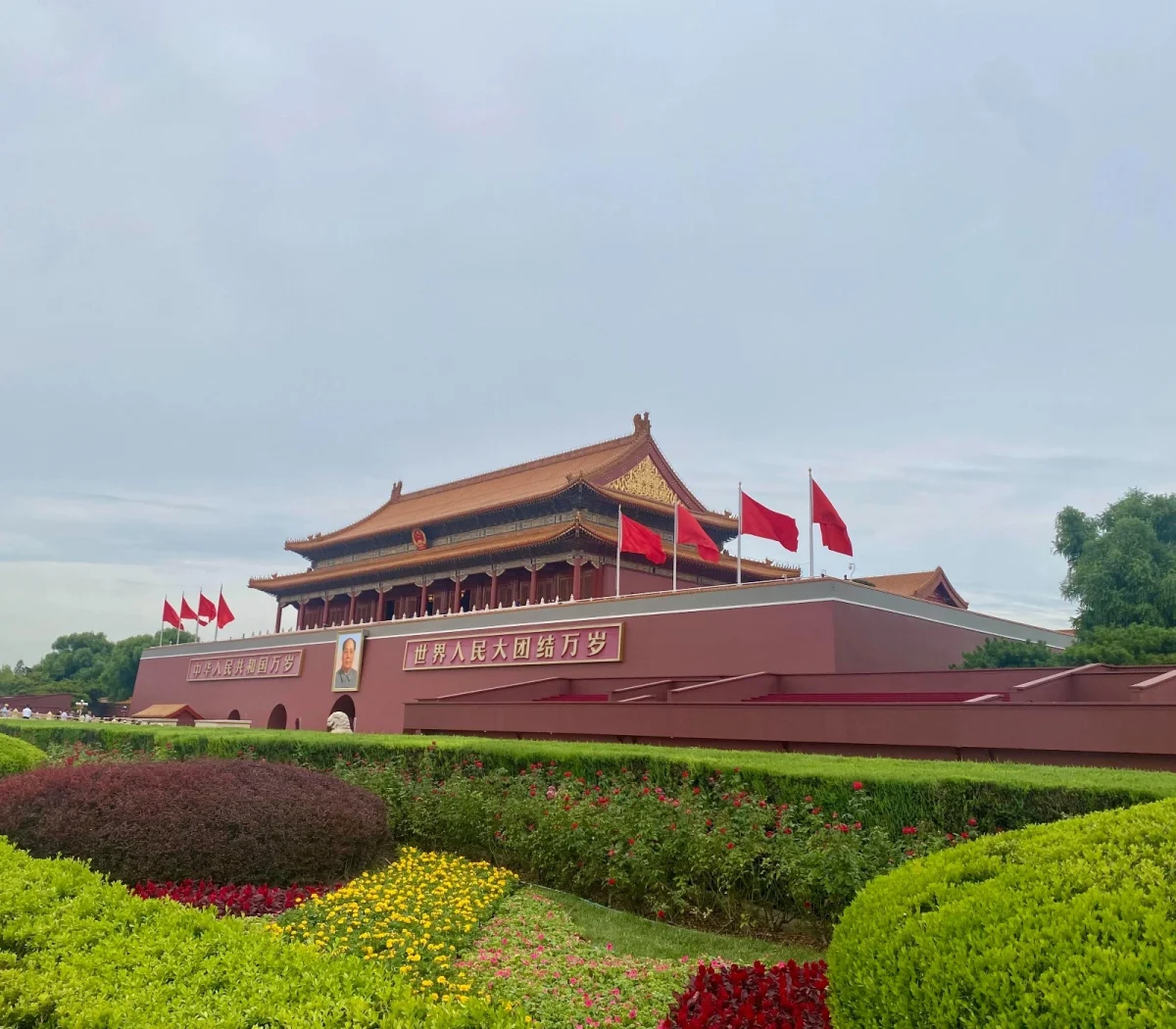

La obsesión en China por la vigilancia alcanza niveles surrealistas. Podría un turista ser seguido con cámaras durante toda su estancia: probablemente sí. En el hotel, en el metro, en la calle. Todo bajo un ojo que no parpadea. Y cuando uno cree que exagera, aparece la Plaza de Tiananmen para dejarlo claro: aquí no visitas un monumento, te da la impresión de que estás participando constantemente en un reality show donde las cámaras nunca se apagan y tú eres un concursante involuntario.

Para entrar en una de las plazas más grandes del mundo, la Plaza de Tiananmen, hay que pasar por máquinas de escaneo, reconocimiento facial y controles de seguridad —cacheos incluidos— que harían sonrojar al mismísimo JFK. Filas interminables de turistas se amontonan bajo un calor húmedo o lo que toque, esperando pasar el filtro con el pasaporte en los dientes. Porque sí: en China, si eres turista necesitas el pasaporte para todo. En el hotel, en la estación de tren, al entrar y al salir… y, por supuesto, también para visitar la Plaza de Tiananmen.

El nombre oficial de Tiananmen es Plaza de la Puerta de la Paz Celestial, lo que en sí mismo es un sarcasmo histórico. Aquí, en 1989, murieron cientos de jóvenes universitarios en las protestas reprimidas a golpe de tanque. El número exacto nunca se confirmó y el gobierno lo niega como un niño niega con la boca manchada de chocolate haber comido chocolate. Pero la memoria se cuela en cada piedra de esa explanada.

Y si aún queda alguna duda sobre la obsesión por la seguridad, baste decir que he visto cambios de guardia hasta en el interior de la estación de tren de alta velocidad, donde ahora mismo escribo esta crónica rumbo a Luoyang. En Pekín, la coreografía es siempre la misma: policías militares y civiles desplegados con disciplina quirúrgica, omnipresentes, listos para recordarte que aquí la seguridad no es un concepto, es un ecosistema. Basta mirar alrededor de la Plaza de Tiananmen: de un lado el Museo Nacional de China, un mastodonte arquitectónico que exhibe la narrativa oficial de cinco mil años de historia a través de más de un millón de piezas —pocas piezas para un país con 1.409 millones de habitantes—; del otro, la sede del Partido Comunista, donde el poder se viste de mármol y columnas; y al fondo, el Mausoleo de Mao Zedong, con filas interminables de visitantes que peregrinan al cuerpo embalsamado del Gran Timonel. Seguridad, sí; pero libertad… relativa. Este debate para otro momento pero no olvidemos que en China la pena de muerte sigue en vigor y se aplica por delitos como la corrupción política o el tráfico de drogas. Y claro, Pekín transmite seguridad. En una ciudad con 23 millones de habitantes, el crimen común parece anecdótico: policías y militares patrullan sin descanso, la vida cotidiana se organiza bajo el ojo implacable de cámaras y algoritmos. La sensación de control es tan fuerte que a veces uno se relaja… hasta que recuerda que no es tranquilidad lo que siente, sino la certeza de estar siempre observado.

Desde la Plaza de Tiananmen: el siguiente paso fue la Ciudad Prohibida, el corazón de los emperadores chinos durante casi 500 años, desde la dinastía Ming hasta la Qing. Aquí moraron los “Hijos del Cielo”, aislados del pueblo y rodeados de eunucos, concubinas y burócratas que vivían más pendientes de intrigas que de la vida real.

Pabellones majestuosos, patios infinitos, salones de audiencias. Todo un teatro del poder en el que el emperador era intocable y el pueblo ni siquiera podía soñar con entrar. Hoy la recorren miles de turistas que pagan por fotografiarse en los mismos muros donde antes bastaba con levantar la voz para perder la cabeza. El poder absoluto siempre tuvo buena arquitectura.

Y ya que hablamos de prohibiciones, recordemos que la Ciudad Prohibida se llamaba así porque durante siglos fue inaccesible para el pueblo común, reservada solo al emperador y su corte. Un buen espejo de lo que sigue siendo China: el país de las prohibiciones. Aquí está mal visto sonarse la nariz en público, guardar el pañuelo usado en el bolsillo, dar la espalda a alguien, tocar la cabeza de otra persona —en España queda raro—, silbar o chasquear los dedos. En cambio, escupir no solo está permitido, está legitimado. Se hace para “limpiar el cuerpo de impurezas”, dicen. En dos días en Beijing he visto a un par de locales soltar sus vísceras matinales contra el suelo. La proporción es baja si tenemos en cuenta que en dos días habré visto decenas de miles personas, pero la paradoja es deliciosa: el pañuelo en el bolsillo es una ofensa, el gargajo en la acera, cultura. Por cierto, no verás un papel en suelo pekinés.

Mientras tanto, el gobierno controla cada palabra y cada clic con la delicadeza de un sargento en día malo. La censura digital es omnipresente. Facebook, Twitter, YouTube y Google están bloqueados. Si quieres acceder, necesitas instalarte una VPN que te permita esquivar el Gran Cortafuegos de China, ese muro virtual tan sólido como la Gran Muralla. (Consejo práctico: Holafly funciona).

China puede parecer abrumadora: cámaras que nunca parpadean, controles de seguridad que rozan lo obsesivo, prohibiciones que nos resultan extrañas y una censura que incomoda. Pero nada de eso debería alejarnos de la idea de visitarla. Porque más allá de ese control férreo, China sigue siendo un país auténtico, fascinante, que mantiene vivas sus tradiciones y protege sus orígenes. Y por eso merece la pena venir, una y varias veces. No para confirmar prejuicios, sino para descubrir lo que solo se entiende caminando por sus calles, probando su comida e intentando comunicarte con su gente. Toda una experiencia.

Escribo estas líneas desde el tren de alta velocidad que nos lleva de Pekín a Luoyang y que hace alguna parada, como en Shijiazhuang, una ciudad de nombre impronunciable y con más de diez millones de habitantes que, fuera de China, casi nadie sabría situar en un mapa. Desde la ventanilla se suceden campos que parecen exhalar calma frente al vértigo urbano. Pero en China hasta la calma es relativa: aquí todo se mide en exceso, en dimensiones descomunales, en cifras que marean.

Mañana nos espera Luoyang, con su famoso Templo Shaolin y la promesa de más historia, más sabores y, quién sabe, tal vez más brócoli o uno de los platos emblemáticos de la zona, el Banquete de Agua.

Día 3 | LUOYANG | 20 de septiembre de 2025

Itinerario previsto: Templo Shaolin, la antigua puerta de Lijing y parte vieja de la ciudad.

China mueve sus mercancías de este a oeste desde hace más de dos mil años. Seda, especias, caballos, pólvora, ideas. Hoy lo hace con contenedores, trenes de alta velocidad y millones de móviles ensamblados en fábricas que nunca duermen. Es el mismo camino que seguimos nosotros: la Ruta de la Seda, pero en su versión del siglo XXI.

Salimos de Pekín convencidos de que las ciudades a partir de ahora serían más pequeñas, casi provincianas. Ingenuos. Lo que nos recibe es Luoyang, una urbe con más de siete millones de habitantes que, por aquí, se considera casi de segunda fila. Pertenece a la provincia de Henan, que suma unos cien millones de almas: un país dentro del país.

La ciudad original fue fundada en el siglo XI a. C., junto al río Luo, afluente del Amarillo. Dicen los chinos, medio en broma, medio en serio, que tienen “el agua del Río Amarillo en las venas”, de ahí la piel amarilla. Hoy el skyline de Luoyang son cientos de rascacielos modestos, levantados donde antes estaban las casas bajas de campesinos. Un contraste seco: del barro al hormigón, del arado al ascensor.

Hace apenas dos generaciones, los chinos eran pobres. Pobres de verdad, con hambre y campos exhaustos. Hoy, la historia es otra. Desde la reforma económica de hace cuatro décadas y, sobre todo, desde los Juegos Olímpicos de 2008, China se convirtió en lo que ya sabemos: la fábrica del mundo.

Luoyang no se quedó atrás. Pasó de ser agrícola a industrial: maquinaria pesada, petroquímica, metalurgia, textiles. Aquí se fabrican coches y móviles a un ritmo obsceno. China produce más coches y más móviles que cualquier otro país del mundo, y no hablamos ya de imitar modelos europeos o americanos. Eso fue ayer. Hoy conducen los suyos, eléctricos en su mayoría, porque la electricidad es más barata que el petróleo. Huawei y Xiaomi no solo fabrican teléfonos: también coches. Bienvenidos al nuevo orden. Caminar por las avenidas de Luoyang es ver un desfile interminable de marcas chinas que en Europa ni conocemos. Y mientras tanto, en Occidente seguimos pensando que aquí se montan imitaciones baratas. El error de percepción es de campeonato.

Se trabaja duro. Prosperar es religión, hereje el que no madruga. En días de ruta no vimos un solo homeless. Parece que los básicos están cubiertos, hasta aquí bien. A partir de ahí, el 10% más rico guarda dos tercios del patrimonio. Equilibrio, justito.

China gradúa doce millones de universitarios al año. Faltan obreros; sobran títulos. El campo se queda sin jóvenes —como en España—. Los mayores alquilan tierras a grandes compañías. Buena parte de lo que se produce va a los animales: con 1.400 millones de personas, hay que importar lo que falta. La tierra no se compra ni se vende, —el gobierno lo prohibe— se alquila para que no acabe en unas pocas manos. Mao Zedong lo dejó claro: el campesino debía ser dueño de su parcela; no entendería estos rascacielos ni este consumismo con pago por QR, pero su sombra aún firma algunos papeles.

Hoy China es menos machista que ayer. Mao —con todos sus fantasmas— empujó la igualdad teórica. El proverbio chino de “la mujer casada es agua derramada” suena viejo, pero no del todo enterrado. En lo rural sobreviven reliquias: cuando una familia casa a su hija, la del novio debe pagar una dote. Eso convierte a la hija en “carga económica”, mientras que tener un hijo varón es un activo y asegura que tu familia reciba bienes. Una lógica perversa que todavía late, aunque cada vez con menos fuerza.

Y sin embargo, aquí estamos, recorriendo un país que vive entre tradiciones férreas y un futuro tecnológico desbocado. En media hora de atobús dejamos atrás Luoyang y empezamos a ver campos de maíz. El pasado y el presente se persiguen a toda velocidad.

Nuestro destino es el Monasterio Shaolin levantado en el siglo V, cuando el monje indio Bodhidharma llegó desde la India y trajo consigo la semilla del budismo Chan, lo que después sería el Zen japonés. Durante siglos, el lugar fue refugio de meditación, disciplina férrea y artes marciales que mezclaban cuerpo, mente y religión en una alquimia única.

Hoy, sin embargo, el templo primitivo y el actual pertenecen a mundos distintos. El Shaolin de ahora es un destino turístico con taquilla: espectáculos de kung-fu, tiendas de souvenirs con camisetas y nunchakus de plástico. Al lado se levanta un colegio privado donde, previo pago, los estudiantes reciben educación académica y entrenamiento en artes marciales. Aquí el dinero manda: el que paga más tiene mejor dormitorio, mejor comida y más oportunidades de futuro. Con ese título en la mano, muchos podrán presentarse al examen nacional de acceso a la universidad. Capitalismo en vena en el corazón de la vieja China.

El recinto monástico conserva, pese a todo, rincones que todavía respiran autenticidad. Hay varios templos con estatuas de buda de distintas épocas y estilos, altares humeantes con incienso y murales que cuentan en imágenes lo que los monjes preferían callar. Aquí el silencio es espeso, apenas roto por los visitantes que fotografían compulsivamente.

Un detalle curioso para los amantes de la gastro: la enorme olla de hierro diseñada por un monje cocinero que no quería renunciar al kung-fu mientras cocinaba. Se colgaba boca abajo, atado de los pies, para remover guisos con las manos libres mientras entrenaba. Una mezcla delirante de disciplina monástica y obsesión marcial que retrata mejor que nada el espíritu Shaolin.

Hacia el norte del complejo se encuentra la cueva de Damo, donde la tradición cuenta que Bodhidharma meditó durante nueve años frente a una pared hasta alcanzar la iluminación. Una grieta oscura en la roca que hoy recibe peregrinos y turistas por igual, todos buscando un destello de esa espiritualidad que sobrevive a duras penas entre tanta mercantilización.

Y a cinco minutos andando, el bosque de pagodas devuelve la solemnidad perdida: 248 torres de piedra, de distintas alturas y formas, que guardan las cenizas de generaciones de monjes. Cada pagoda combina altar, lápida y los nombres de los donantes. Allí, entre el silencio y la piedra, se siente el peso real de la historia. El Shaolin auténtico está aquí, no en las tiendas de recuerdos.

Hay un dicho local que asegura: “si alguien puede comer en Luoyang, puede practicar luego kung-fu”. Suena a broma, pero tiene fondo: la comida aquí exige estómago.

El almuerzo fue lo que uno espera en un restaurante de hotel a mitad de camino entre el templo y la ciudad: platos correctos, diseñados para turistas, sin grandes riesgos. Pollo y cerdo agridulce, berenjena china con soja, miel y sésamo, ternera con hongos, sopa de verduras y tofu, arroz, gambas. Y, por supuesto, el brócoli, tercera aparición en tres días. Abunda tanto como el arroz y seguimos sin resolver el misterio de por qué estos arbolitos en miniatura tienen tanto protagonismo en China. Un menú correcto, pero sin emoción: cocina china adaptada para occidentales, pensada más para llenar que para sorprender.

La cena, en cambio, fue otra historia. Allí empezaron a aparecer sabores nuevos, platos que en Europa nos harían pestañear dos veces antes de probarlos. Estrella de mar al vapor, ostras (aquí las toman calientes, no crudas), lengua de vaca asada, pato, cangrejo de río, callos de ternera cocidos con salsas picantes. De postre, fruta variada: la pitahaya o fruta del dragón, preciosa para la foto pero insípida en boca, y los clásicos dulces de arroz chinos, con formas distintas y rellenos de crema de fruta. La sensación fue clara: la cena abrió la puerta a la verdadera cocina local, con una amplitud de ingredientes que empieza a alejarse del menú para turistas.

La tarde nos llevó al Mercado de la Ciudad Vieja de Luoyang, uno de esos lugares que no se describen, se viven. Un hervidero donde el tiempo parece haberse detenido, pero al mismo tiempo la modernidad se cuela en cada esquina.

Las calles son estrechas, con puestos de comida alineados a ambos lados y un río constante de motos y tuk-tuks circulando por el centro, como si el tráfico y los peatones pudieran coexistir en un caos perfectamente organizado. El aire es una sacudida brutal al olfato: especias, frituras, aceites rojos, humo de parrillas, dulces de arroz recién hechos. Olores que para un occidental son un golpe, una mezcla entre fascinación y vértigo.

Aquí se venden productos que difícilmente pasarían en nuestra cultura gastronómica como “alimento”, pero que son parte de la normalidad local: escorpiones fritos, saltamontes ensartados en brochetas, gusanos crujientes. Si lo miras sin prejuicios, no deja de ser proteína pura, con más historia y menos artificio que cualquier suplemento deportivo de gimnasio.

Entre los puestos, uno ofrece brochetas de callos de vaca al vapor, servidos con salsas intensas. Otro vende queso de tofu negro, con un aroma fuerte, casi agresivo. Y en un rincón, una joven remueve una olla gigantesca encastrada en el suelo, llena de ternera guisada en un aceite rojo, denso de chile y especias. Con una pala del tamaño de una escoba reparte la carne, que luego se mete en pan chino recién hecho. Ese olor y esa imagen no se borran fácilmente.

El Mercado de la Ciudad Vieja de Luoyang no es un paseo cómodo para el turista sensible, es un choque frontal con otra forma de entender la comida. Pero precisamente por eso es inolvidable. Es proteína, cultura y calle, todo en estado puro. Y, pensándolo bien, tampoco deberíamos llevarnos tanto las manos a la cabeza: España es el país de la casquería, donde devoramos callos con morro y pata, o tripa de cerdo rellena de su propia sangre y arroz, lo que viene siendo nuestra maravillosa morcilla. Así que, ¿de verdad vamos a escandalizarnos por unos saltamontes fritos?

Seguimos entrando en la China profunda. Mañana dejamos Luoyang y apuntamos a Xi’an, ciudad eterna, corazón de imperios y kilómetro cero de tantas caravanas. Y si nosotros podemos recorrerla en este viaje lleno de paradas, saltos y descubrimientos, es porque detrás hay profesionales que hacen que lo imposible parezca fácil: Valentín Dieste, filólogo, divulgador de Historia y religiones, guía de viajes, y todo el equipo de B Travel Catai, que convierten este recorrido en una experiencia real.

Día 4 | LUOYANG | 21 de septiembre de 2025

Itinerario previsto: Grutas de Longmen y Xi’an.

En China todo se hace a lo grande o no se hace. Longmen, que significa Puerta del Dragón, es el ejemplo perfecto. Más de 400 años picando piedra para dejar atrás 2.345 cuevas y 100.000 estatuas budistas que van desde miniaturas de dos centímetros hasta el coloso de 17 metros.

Es decir, un museo al aire libre que deja pequeños a los parques temáticos, solo que aquí no hay montaña rusa, sino miles de budas de piedra mirándote con la misma paciencia con la que fueron tallados y contemplando el ir del río Yi, ese afluente del Amarillo que corre como si no quisiera saber nada del asunto.

La joya del lugar es la Cueva Fengxiansi, la más grande de todas, construida en apenas tres años como si los canteros hubieran excedido su ración de te diaria. Su buda central, el Buda Vairocana, mide más de 17 metros, tiene unas orejas de dos y facciones delicadas que recuerdan a una mujer. Aunque no lo es o sí. Los budas no tienen sexo: son andróginos, universales, eternos. Los chinos lo llaman la Mona Lisa oriental o la Venus de China. Dicen que esa cara tranquila, casi de selfie zen, es en realidad el retrato encubierto de la emperatriz Wu Zetian que mandó levantarlo. A su alrededor, guardianes celestiales con cara de haber salido de un after muy largo, y donantes eternizados en piedra. Una aureola de llamas entorno al buda central representa la unión de lo espiritual con el universo entero. Poca modestia.

El budismo entró en China con más mito que manual de instrucciones. Un emperador de la dinastía Ming soñó una noche con un hombre dorado que volaba sobre su palacio. Preguntó quién era y le dijeron: “Ese es Buda”. Como buen emperador con tiempo y recursos, envió emisarios a buscarlo. De ahí salió el Templo del Caballo Blanco, el primero del país.

La ironía es que, siglos después, la mayoría de chinos son ateos. No porque el budismo les pareciera flojo, sino porque un emperador decidió que no se enseñara religión en las escuelas. Y así sigue. ¿Qué queda entonces? La tradición. Ir al templo, prender incienso, dejar una ofrenda, hacer la foto y volver al móvil. Más o menos como en España cuando la mitad del barrio va a la procesión aunque no pise la iglesia ni para casarse.

Eso sí, el taoísmo no lo importaron: lo inventaron. Un manual de supervivencia espiritual muy sencillo: deja de luchar contra el universo, porque el universo siempre gana. En eso los chinos fueron los primeros nihilistas prácticos.

De Longmen saltamos al tren bala rumbo a Xi’an. El contraste no puede ser más brutal: de estatuas talladas durante siglos a un tren que parece sacado de un cómic futurista. China presume, y con razón, de tener la red de alta velocidad más grande del planeta. El Maglev de Shanghái flota sobre los raíles a más de 400 km/h y los prototipos ya apuntan a 1.000 km/h. Los chinos ahora no tallan dragones, los ponen a levitar.

Y la jornada gastronómica del día transcurrió con sorpresas. Después de tres días de persecución implacable, hoy el brócoli nos dio tregua. Quizá porque hasta en China alguien apostó por el descanso dominical. Preguntando por la afición desmedida a este vegetal emparentado con el colinabo, nos cuentan que China es un gigante productor y exportador, también de brócoli. Aquí el occidental convive con su primo local, el gai lan, de tallos largos y sabor más áspero.

En su lugar llegaron platos nuevos: pollo de calabaza, lo llaman así por la forma que adquiere de esta popular baya al cocinarlo —no preguntes—. Lo sirven hervido, rematado al horno y con especias, entre ellas el chile, un quiero y no puedo del pollo al horno de cualquier madre española.

Novedad también para nuestro paladar, unas tiras de tofu seco (fuyu) salteadas con bacon y zanahoria que demuestran que el tofu, bien trabajado, no es el castigo vegano que creemos.

Y el pan de dátil también se cuela en la lista de novedades del día: un invento local denso, oscuro y algo meloso, que dudas si comerlo de postre o para acompañar al pollo. Un occidental llega a pensar que no hay un orden en los platos de la gastronomia china, que lo mismo te ponen pasta, ensalada, carne y sopa que al revés. Da igual. Pues no es asi del todo. Realmente los platos ligeros y sofisticados se suelen servir primero, los platos más intensos después y la sopa al final, al final. A diferencia de la tradición occidental, la sopa es considerada un digestivo, por lo que se toma después de haber comido los platos principales. Esta es la teoría.

El día termina con la misma contradicción que define a este país: cuevas milenarias, budas andróginos, trenes que vuelan y un menú donde hasta el tofu sabe bien.

Hoy dormimos en Xi’an, la ciudad vigilada eternamente por los guerreros de terracota, esos soldados de barro que llevan dos milenios esperando órdenes que nunca llegarán. El verdadero punto de partida de la Ruta de la Seda, un ejército inmóvil que custodia la historia como si no se hubiera movido ni un milímetro desde entonces. Mañana iremos a verlos cara a cara, a comprobar si todavía siguen intimidando.

Día 5 | XI’AN | 22 de septiembre de 2025

Itinerario previsto: Guerreros de Terracota, Gran pagoda del ganso salvaje y barrio musulmán.

Xi’an no es solo una ciudad milenaria, es también cuna de poder actual. Aquí nació el actual presidente de la República Popular China, Xi Jinping. Sí, el hombre que gobierna el segundo país más poblado del planeta vio la primera luz en esta ciudad que respira historia y disciplina. Hoy en Xi’an se encuentra la sede de la la marca BYD, —pesadilla de Tesla— y aquí se fabrican hasta los aviones del ejército chino.

La fabrica global del siglo XXI no para de sorprender y preocupar al mundo occidental. Y algo estarán haciendo bien cuando inundan al resto del mundo con sus móviles y prohíbe a sus alumnos de primaria y secundaria llevarlos a clase. Tecnología para el mundo, disciplina para casa.

Y todo comenzó hace unos 4.700 años, en torno al río Yangtsé, cuando los chinos decidieron inventarse como civilización. Primera dinastía, primeras reglas, primeras ciudades. De allí hasta la dinastía Han, bajo el emperador Wu, que en el 130 a. C. tuvo la genialidad de abrir caminos al oeste: así nació la Ruta de la Seda, ese entramado de rutas comerciales que llevaría seda, especias y pólvora en una dirección, y religiones, caballos y enfermedades en la otra. En resumen, la primera globalización. Lo curioso es que, siglos después, seguimos comprándoles todo: desde un jarrón hasta un cargador universal en las “tiendas de chinos” de cualquier barrio. La Ruta de la Seda ha acabado, literalmente, en tu casa.

Pero antes de Wu estuvo Qin Shi Huang, el tipo que en el año 222 a. C. unificó a golpes de ejército lo que hoy llamamos China. Fue el mismo que mandó levantar la Gran Muralla. Paranoico, ambicioso, obsesionado con no morirse nunca, dejó como legado uno de los complejos funerarios más espectaculares de la historia.

El Mausoleo de Qin Shi Huang, a las afueras de Xi’an, es para muchos “el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX”, y por una vez no es exageración. Qin eligió Xi’an como su última morada porque fue capital de China durante varias dinastías. Además, la ciudad está bañada por el río Wei, afluente del Amarillo, con una longitud unos cien kilómetros más corta que el Ebro. En China hasta un afluente deja de ser discreto.

Fue en 1974 cuando unos campesinos, cavando un pozo, se toparon con algo duro. No era roca: era un soldado de terracota. Desde entonces, arqueólogos han destapado un ejército de más de 8.000 guerreros, todos distintos, como si hubieran pasado por un casting. Cada estatua pesa entre 200 y 300 kilos, hechas con moldes, ensambladas, huecas, policromadas (aunque el tiempo borró los colores). Su orientación no es casual: guardan el mausoleo del emperador en formación de batalla, listos para defenderlo en el más allá.

La jerarquía militar también se distingue en los peinados: moño a la derecha para la infantería, arriba para los soldados rasos y a la izquierda para los arqueros. Nadie me aclara qué papel jugaban los calvos, los habría, hemos existido siempre. Y sí, muchos soldados llevan bigote. Para quienes dicen que los chinos no tienen vello facial: que vengan a Xi’an. Eso sí, barbas, ni una, ni entonces, ni ahora.

El mausoleo no es un cementerio al uso, es un manifiesto político en barro. Qin Shi Huang no quería ser recordado; quería ser eterno. Y lo logró. Como diría Matilde Asensi en su novela Todo bajo el cielo, el Primer Emperador sigue siendo un tesoro inabarcable, un enigma a medias revelado.

Y ojo, la tumba del emperador sigue intacta. Los arqueólogos se resisten a abrirla por varias razones: podría tener trampas de hace 2.000 años —suena a Indiana Jones, pero es cierto—, nadie sabe qué tecnología sería capaz de preservarla sin destrozarla y, sobre todo, está el mercurio. El mismo que usaban para dibujar los ríos en el interior del mausoleo. El mercurio, paradójicamente, se asociaba con la vida… aunque probablemente fue lo que mató al emperador, que mandó construir su tumba antes de morir en el año 210 a. C.

El segundo gran hito de Xi’an que visito es la Gran Pagoda de la Oca Salvaje, mandada a construir en el siglo VII por el emperador Tang Gaozong. ¿El motivo? Guardar y traducir los textos budistas que el monje Xuanzang trajo desde la India. Del sánscrito al chino, de un universo religioso a otro.

La pagoda es una torre de ladrillo de siete pisos que domina el horizonte. Hoy está rodeada de templos menores con estatuas de Buda que los locales veneran con incienso mientras los turistas hacen cola para la foto. En las paredes de uno de esos templos, los frescos narran el nacimiento de Siddhartha Gautama, el futuro Buda. La leyenda cuenta que su madre, la reina Maya, soñó con un elefante blanco que le anunciaba que daría a luz a alguien fuera de lo común. Nació por el costado derecho de su madre, dio siete pasos nada más tocar el suelo y a cada paso brotó una flor de loto. Después llegaría la renuncia al lujo, la iluminación bajo la higuera y el inicio de una de las corrientes espirituales más influyentes del planeta.

Otra visita obligada en Xi’an es el barrio musulmán. ¿Qué hace un barrio musulmán en China? De nuevo la respuesta está en la Ruta de la Seda. Si fue un río de mercancías, también lo fue de religiones y comunidades. El barrio musulmán de Xi’an es prueba viva. Desde el siglo VII, comerciantes árabes y persas se instalaron aquí, mezclando sus genes, su piel más oscura y sus ojos menos rasgados con los de los locales. Hoy, el barrio es un bazar vivo: tiendas de alimentación y artesanía en la planta baja, viviendas encima, mezquitas escondidas tras patios discretos. Callejear es lo suyo. Olores que te sacuden el olfato, sabores que seguro nunca antes habías probado.

El aire está saturado de especias, humo de parrilla y aceite recalentado que chisporrotea sin tregua. Esta es la otra Xi’an: caótica, mestiza, brutalmente auténtica. Y lo curioso es que, a cierta edad, cuando crees que ya nada puede sorprenderte, de pronto te ves rodeado de aromas y formas que no sabes nombrar, frente a platos que jamás habías imaginado. Lección de vida.

Y llegamos a la parte que nos gusta: la mesa. Xi’an no solo te da historia, también platos que se meten en tu memoria.

Tenia ganas de probar el roujiamo, y lo hice. Es algo así como una hamburguesa china: pan plano relleno de carne guisada durante horas, jugosa hasta deshacerse. Cayeron también los lamian, fideos estirados a mano y en directo, servidos en sopa con un caldo que te resucita incluso tras horas de turismo extremo. También los jiaozi, esos dim sum que aquí adoptan forma de pequeñas obras de arte rellenas de carne o verduras.

Nos quedaron pendientes varios clásicos: los interminablemente anchos tallarines biangbiang, los fríos y especiados liangpi, los inquietantes huevos centenarios, la tortuga de caparazón blando guisada (no apta para sensibles), la pizza de durián (la fruta más pestilente del planeta) y las omnipresentes brochetas de cerdo, cordero o sepia.

Para el postre natural, Xi’an tiene lo suyo: la granada es la fruta local por excelencia, aunque también cultivan kiwis de gran calidad y semillas de loto que aparecen en mil recetas.

Xi’an es un choque. Entre las grutas de Longmen y los templos de Pekín uno empieza a entender que la historia china es un viaje sin pausa. Aquí, en el corazón de la Ruta de la Seda, está la prueba de que la obsesión humana por la eternidad no tiene límites: ni en barro, ni en piedra, ni en comida. Veremos que nos encontramos mañana en Tianshui.

Día 6 | TIANSHUI | 23 de septiembre de 2025

Itinerario previsto: Tianshui, Templo de Fuxi y las Grutas de Maijishan Grottoes.

Sexto día en la Ruta de la Seda: Tianshui, budas en la roca y cordero con perfume a frontera. China es un país de récords. Récords de todo. De habitantes, de kilómetros de autopistas, de ciudades que parecen sacadas de una distopía futurista, de trenes que vuelan más rápido que un pensamiento impuro. Aquí nada es pequeño, nada es discreto. Es China.

Y entre tanto exceso, también cabe la espiritualidad, aunque la inmensa mayoría del país son ateos. El budismo llegó a este país hace más de dos mil años, arrastrado por las mismas rutas comerciales que traían caballos, jade y especias desde la India. No aterrizó aquí por inspiración divina, sino por el tráfico sucio y real de mercancías y personas. Monjes errantes, peregrinos testarudos y comerciantes, trajeron los textos y las estatuas, y los chinos, tan pragmáticos como siempre, decidieron adoptarlo. Lo adaptaron a su manera, lo mezclaron con el taoísmo y el confucianismo, y lo convirtieron en otra pieza más de su gigantesco puzzle cultural.

Llegamos a Tianshui, en la provincia de Gansu, a bordo de un tren de alta velocidad, a unos 300 km a hora. Puntual y limpio, tanto que nada más sentarnos una trabajadora del transporte publico sacó una fregona y comenzó a fregar el suelo como si estuviera en el pasillo de su casa. Para Pekín o Shanghái, Tianshui, no pasa de ser un pueblo grande y olvidado, pero aquí viven casi cuatro millones de almas. Las avenidas son amplias, los bloques de hormigón de la periferia parecen murallas modernas levantadas para frenar los rigores del clima, y los rostros curtidos hablan de una vida más áspera. Aun así, la ciudad respira una calma rara, una serenidad que nada tiene que ver con la locura de las megalópolis del este.

Este lugar es célebre por algo más que por su paisaje montañoso: es la cuna del emperador mítico Fuxi, ese personaje a medio camino entre dios y chaman que enseñó a los chinos a dejar de ser monos con palos y convertirse en sociedad. El Templo de Fuxi, también llamado Palacio Taihao, sigue siendo hoy el centro de culto más importante del país para rendirle tributo.

Fuxi es, básicamente, el tipo al que se le atribuye todo: desde la invención de la caza y la pesca hasta el matrimonio. Pero lo que realmente le aseguró un lugar eterno en la historia fue el invento de los ocho trigramas del I Ching. Son combinaciones de líneas partidas y enteras que representan los grandes principios del universo: cielo, tierra, agua, fuego, montaña, trueno, viento y lago. Un código binario antes de que los informáticos se pusieran de moda. Para entendernos: si los judíos tienen su cábala, los chinos tienen el I Ching. Un libro para interpretar el caos y convencerte de que todo está conectado, incluso cuando tu vida parece un vertedero.

Desde allí nos lanzamos en autobús hasta las cuevas de Maijishan, y créeme: nada te prepara para esa visión. Una montaña de arenisca agujereada como un queso suizo, con más de 7.000 estatuas de Buda repartidas en grutas y pasarelas imposibles. Es como si alguien hubiera decidido colgar un museo entero en mitad de un precipicio y dejarlo ahí, desafiante, durante siglos.

El lugar fue elegido por lo obvio: la roca era lo bastante blanda para tallar, lo bastante dura para aguantar, y estaba justo en medio de las rutas de peregrinos y comerciantes. Y las vistas desde allí arriba ayudan meditar a encontrarte contigo mismo y con quien quieras. Aquí se detuvieron generaciones a rezar, a comerciar y a recordar que la espiritualidad también viaja en caravanas de polvo y sudor.

El budismo en China floreció precisamente así, colándose en las rendijas de la vida diaria, adaptándose como el agua. Y todo empezó con la vieja historia de Siddhartha Gautama, aquel príncipe que se dio de bruces con la enfermedad, la vejez y la muerte, y entendió que la vida era sufrimiento. Su solución fue tan radical como simple: dejarlo todo, buscar la raíz y cortar de golpe el deseo. Lo demás, como se dice, es historia.

Si algo estamos aprendiendo en este viaje es que la comida en China nunca es inocente. Dice más sobre la historia y la cultura de un lugar que cualquier discurso político. Hoy, por ejemplo, el brócoli volvió a colarse en la mesa, pero al menos esta vez en su versión autóctona: el gai lan. Nada que ver con el arbolito que conocemos en Occidente. Aquí se sirve con tallos largos, hojas verdes oscuras y un sabor más áspero, salteado con ajo y aceite hasta rozar la perfección.

La sorpresa vino con una ensalada de raíz de loto, mezclada con tirabeques, nueces de ginkgo biloba y ñame chino. Una combinación realmente interesante que solo huele a campo y sabe a medicina antigua.

Después apareció un cordero guisado con ajo y pimentón. Nada casual: cuanto más avanzamos hacia el interior, más fuerte se siente la huella musulmana en la gastronomía. El cordero aquí no es solo comida, es un recordatorio de que la Ruta de la Seda no fue un camino de seda precisamente, sino un choque de culturas que acabó en el plato. Por cierto, muy suave y sin sabor a cordero viejo.

Sobre la mesa también unos rollitos envueltos en láminas de tofu prensada, rellenos de pollo guisado, pepino fresco y cebolleta. El tofu, cuando lo tratan bien, deja de ser ese castigo vegano y se convierte en una especie de crep versátil con textura sorprendente. Postre o pan, da igual. Aquí los chinos no entienden de “primer plato, segundo y postre”: la sopa llega justo antes de la peremne sandia que la verás en el desayuno, en la comida y en la cena y todo lo demás se sirve en un plato giratorio, un caos que, de alguna forma, funciona.

Día seis, sellado. Entre trigramas que pretenden domar el universo, una colmena de piedra con miles de budas mirando desde Maijishan y corderos que saben a frontera y polvo de ruta, Tianshui nos abre la puerta de la China profunda—esa que no posa, solo existe. Mañana seguimos empujando hacia el oeste: Linxia, las cuevas y el templo de Binglingsi junto al río Amarillo, y Xiahe, umbral tibetano donde el viento reza a su manera. Otra montaña, otro valle, otro golpe de realidad. Y nosotros, detrás.

Día 7 | TIANSHUI | 24 de septiembre de 2025

Itinerario previsto: Linxia, cuevas de Binglingsi y su templo, Xiahe (Tibet).

China siempre fue el país de los contrastes. O, como prefieren ellos, de la armonía. Esa palabra mágica que lo mismo sirve para justificar la censura que para explicar el yin y el yang, el Tao y el té verde. Para nosotros, occidentales, el yin y el yang son fuerzas opuestas: blanco contra negro, luz contra sombra, Barça contra Madrid. Para los chinos, en cambio, son complementarios. Sin uno no existe el otro. Dos mitades que se buscan, se completan, se abrazan. Y nosotros, con nuestro gusto por dividirlo todo en bandos, seguimos sin pillarlo del todo.

Salimos de Tianshui al amanecer. Los parques están llenos de jubilados practicando tai chi, moviéndose en cámara lenta como si el tiempo no les corriera en contra. En mi gimnasio, equilibrio es no caerse de la cinta cuando suena el móvil. Y ahí, amigos, está la diferencia entre su armonía milenaria y nuestro desastre moderno.

Atrás queda Tianshui, bañada por el río Wei, un afluente del río Amarillo, de longitud parecida al Ebro, y es solo un afluente. Poco equilibrio. Y aquí conviene detenerse. Este río, de casi 5.500 km de longitud, es la auténtica cuna de China. Le llaman “el río madre”, aunque a veces parezca más madrastra: sus crecidas han arrasado pueblos enteros a lo largo de la historia. Su color amarillento se debe al loess, un polvo fino que baja desde la meseta del Gobi y tiñe las aguas como si alguien hubiera echado arcilla en una pecera. Eso sí, no en todo su recorrido: solo en la zona más cercana al desierto.

Entre el Amarillo y el Wei, las tierras son fértiles como pocas. Aquí nació la civilización china y también sus primeras leyendas. Como la de la emperatriz Lei, la mujer que, según cuentan, descubrió la seda cuando un capullo de gusano cayó en su té caliente y comenzó a desenredarse. De ahí a vestir emperadores y levantar la Ruta de la Seda había solo un paso. El impacto fue brutal: Occidente se volvió adicto a ese lujo transparente y los chinos, guardianes celosos del secreto, hicieron de la seda un arma diplomática y comercial.

Pero donde hay riqueza hay amenazas. Por encima del río Amarillo merodeaban los nómadas de las estepas, expertos a caballo. Los chinos levantaron la Gran Muralla para mantenerlos a raya. Y aquí está la ironía: lo que dio inicio a la Ruta de la Seda no fue la seda, sino los caballos. En Xi’an, siguiendo el curso del río Wei y bordeando el corredor de Gansu, los chinos empezaron a buscarlos. Sin saberlo, estaban abriendo la carretera más famosa de la historia.

Tras unos 25 minutos navegando aguas arriba del Amarillo llegamos a las cuevas de Binglingsi, otro de esos lugares donde la piedra guarda memoria mejor que cualquier archivo. El conjunto impresiona: 183 cuevas, 694 estatuas de piedra y 82 esculturas de arcilla. Cada cueva es una cápsula del tiempo donde el budismo fue cincelado a golpe de martillo y fe. Una especie de Capilla Sixtina budista a cielo abierto, con el río como único guardián.

La estrella del geoparque es el Buda Maitreya, un coloso de más de 27 metros de altura que te mira con calma eterna mientras tú, con tu cámara, intentas captar lo imposible: la serenidad tallada en piedra. Frente a él uno se siente insignificante, como si de repente todo lo moderno —los móviles, los trenes de alta velocidad, incluso el Wi-Fi del hotel— fuera apenas un parpadeo en comparación con ese gesto de piedra que lleva más de mil años sin inmutarse.

La ironía de la armonía se cuela incluso aquí. Porque mientras los budas sonríen en silencio, abajo, en el embarcadero, los puestos ambulantes atronan con megafonía ensordecedora, cada uno repitiendo su mensaje en bucle como si el volumen pudiera convencerte de comprarles. Galletas, gorros, recuerdos, raíz de loto fresca, lo que sea. Y si hay tres puestos juntos, se convierte en una guerra de altavoces donde el yin y el yang se dan de hostias. Un mantra que en lugar de llevarte al nirvana te empuja a buscar un martillo.

Así es la armonía aquí: un Buda de 27 metros que transmite paz, vendedores de estudio con megáfono gritando como si le fuera la vida en ello. Complementarios, dicen ellos. Contradictorios, pensamos nosotros. Tal vez ahí está la enseñanza: la armonía china no consiste en que todo encaje, sino en aceptar que nada lo hace.

Seguimos hacia Xiahe. El paisaje se encrespa, se vuelve montañoso. Desde que salimos de Pekín hemos subido de 40 metros a más de 3.100, con pasos que rozan los 4.600. El aire es más delgado, la tierra más áspera. Xiahe, con apenas 80.000 habitantes, parece un paréntesis en medio de la meseta tibetana. Pertenece a la provincia de Gansu, 25 millones de personas, pero aquí el 80% son tibetanos. La ciudad está bañada por los ríos Daxia y Zhao, y rodeada por montañas que de noche se intuyen más que se ven.

Y es imposible hablar de Xiahe sin mencionar el eterno conflicto: China y el Tíbet.

Para Pekín, el Tíbet siempre fue parte de China: la narrativa oficial habla de unidad, soberanía y desarrollo económico. Para los tibetanos en el exilio, en cambio, fue una invasión: pérdida de autonomía, represión cultural y religiosa, y un Dalai Lama obligado a vivir lejos de su pueblo. Dos visiones, yin y yang otra vez, aunque esta vez cuesta ver la armonía. Quédate con la que te llene de paz.

Otra vía es encontrar la paz en el estómago, sin frivolizar. En estas ciudades de Gansu con influencia tibetana e islámica, predominan platos como panes planos recién horneados, cordero al vapor, y productos lácteos de yak como la mantequilla. En Linxia almorzamos cordero al vapor, de sorprendente sabor suave; deliciosa berenjena frita con especias; deliciosos pasteles de berenjena rellenos de carne en salsa agridulce caliente, una grata sorpresa ; además, tortilla de verduras; pollo asado o ensalada de col aliñada magistralmente.

En Xiahe, la cena nos llevó a otra dimensión. Probamos los momo, empanadillas tibetanas rellenas, por lo general de cordero, una sopa de verduras que reconcilia con el frío —el otoño parece que ha llegado al Tibet—, ensalada de maíz, pollo guisado con verduras y el sorprendente zheng dan: huevos batidos al vapor, con textura de flan, un plato para contar.

Día largo, lleno de símbolos. Entre el río Amarillo que dio vida a una civilización, cuevas que guardan dioses de piedra, tibetanos que siguen luchando por su voz y platos fantásticos que saben a montaña, la armonía aparece como un espejismo. No siempre se logra, pero siempre se intenta.

Mañana la ruta sigue hacia Lanzhou, capital de Gansu. El Tao diría que todo fluye, como el río. Yo doy gracias por una nueva y excitante jornada.

Día 8 | XIAHE | 25 de septiembre de 2025

Itinerario previsto: Monasterio de Labranguan, Lanzhou, Linxia City.

Octavo día de viaje —sin contar el eterno primer día de vuelo— y llegamos a Xiahe, en la provincia de Gansu, altiplano tibetano, aire enrarecido, 3.100 metros sobre el nivel del mar y un monasterio esperando: Labrang. Pero antes de lanzarnos de cabeza al incienso, los mantras y los monjes, conviene aclarar dónde estamos, porque entender la división administrativa de China es casi tan complicado como leer el recibo de la luz.

China se organiza en provincias, regiones autónomas, municipalidades y regiones administrativas especiales. Suena ordenado, pero en la práctica es una estructura jerárquica donde todo el poder emana de Pekín. Las provincias serían lo más parecido a nuestras comunidades autónomas en España, aunque aquí la descentralización es mínima. Luego están las regiones autónomas, como el Tíbet, Xinjiang o Mongolia Interior, que sobre el papel gozan de cierto autogobierno pero en la práctica están bajo tutela directa. Las municipalidades —caso de Pekín o Shanghái— funcionan como provincias con rango especial, y las regiones administrativas especiales, como Hong Kong y Macao, conservan sistemas legales propios. En España seguimos debatiendo si somos una nación de naciones, autonomías o inventos del café para todos; en China el debate está zanjado: todo bajo el cielo pertenece al Partido.

Labrang fue fundado en 1709 por un monje llamado Jamyang Shepa, bajo la escuela Gelugpa, la famosa de los sombreros amarillos, la orden budista tibetana más influyente, la misma de la que forman parte el Dalái Lama y el Panchen Lama.

El monasterio es un pequeño pueblo en sí mismo: calles con casas humildes, talleres, pequeñas tiendas y, en el centro, templos que combinan piedra, madera y oro. Aquí viven alrededor de 1.200 monjes, entre ellos el Jiamuyang, considerado Buda vivo, tercera figura en importancia en el budismo tibetano tras el Dalái y el Panchen.

Me llama la atención la diversidad: hay monjes ancianos de rostro severo y adolescentes que parecen haberse escapado del instituto, vestidos todos con el kesa, esa túnica burdeos que simboliza la renuncia. Y de repente veo dos chavales bajo un porche de columnas revestidas de tela roja con capiteles igualmente entelados de color amarillo, jugando a una especie de piedra, papel o tijera. Un juego de manos emparentado con el “juego de los chinos”. La escena es gloriosa: tibetanos jugando a los chinos. ¡Oh my good!

El monasterio empieza a despertar temprano. Operarios poniendo adoquines, camionetas diminutas cargando materiales, pintores encalando muros. Esto no es postal, es vida cotidiana. Dentro, la actividad se divide entre la enseñanza —con facultades de medicina tibetana y filosofía— y la liturgia. Los monjes que terminan medicina acaban trabajando en el hospital dentro del propio monasterio, una mezcla extraña de claustro, universidad y ambulatorio.

Nada más cruzar el umbral del Labrang, el visitante se topa con un ejército silencioso: miles de molinillos de oración alineados en interminables hileras. Es un gesto casi hipnótico girarlos uno tras otro, como si cada vuelta añadiera un granito de arena al karma universal. Nosotros, occidentales ansiosos, los giramos rápido, como quien pasa las cuentas de un rosario a toda prisa; los monjes, en cambio, lo hacen con calma, sin mirar siquiera.

Más arriba, en lo alto de los templos principales, brilla el símbolo más reconocible: la Rueda del Dharma. Ocho radios que representan las enseñanzas de Buda, la ley cósmica que lo regula todo. A sus lados, siempre dos cervatillos: macho y hembra, yin y yang, recordando que la iluminación exige equilibrio. El contraste con nuestro mundo hiperacelerado resulta casi insultante: aquí, hasta los ciervos de piedra parecen más sabios que nosotros.

La experiencia culmina en la gran sala de oración, un espacio monumental de columnas pintadas y cojines corridos donde los 1.200 monjes del monasterio se sientan hombro con hombro para entonar sus mantras. No se trata de una melodía: es un rugido grave, gutural, que retumba en el estómago más que en los oídos. Es imposible no sentir que uno sobra allí dentro, intruso con cámara en mano ante un acto que trasciende el turismo. El recogimiento se impone: o bajas la cabeza, o te sientes un idiota.

Los templos menores dentro del complejo tienen su propio carácter. Algunos albergan estatuas de Buda con sonrisas amables, tan realistas que casi devuelven la mirada. En otro, una fantasía. Nos encontramos rodeados por esculturas hechas de mantequilla de yak. El olor es intenso, casi animal, pero hay belleza en esa decadencia.

En las paredes, los colores vibran en forma de tankas, tapices y pinturas tibetanas que narran el universo budista: deidades, mandalas, símbolos. Un ejemplo, la Rueda de la Vida, ese recordatorio gráfico de que todo lo que hacemos se repite en un ciclo interminable de nacimiento, sufrimiento, muerte y renacimiento. Un concepto que, por cierto, no está tan lejos de los tímpanos de las iglesias románicas europeas, donde los fieles aprendían el Nuevo Testamento viendo escenas talladas en piedra. Aquí no hay Evangelios, pero sí demonios, animales y deidades entrelazadas en un tapiz que funciona igual: enseñar al analfabeto lo que significa existir pero con la diferencia de que el budismo, para la inmensa mayoría de los practicantes, no es una religión es una enseñanza.

Dejamos atrás los rezos de Labrang y nos plantamos en Linxia City, un lugar que, de lejos, parece un clon de cualquier otra ciudad china: rascacielos grises de decenas de plantas, todos iguales, y banderitas rojas ondeando en cada esquina como si vinieran en el pack del mobiliario urbano. No es casualidad: se aproxima el Día Nacional de la República Popular China y el país entero se engalana con más banderas que un mundial de fútbol.

La diferencia en Linxia City, son las mezquitas. Minaretes que rompen la monotonía del hormigón y un barrio musulmán que parece haber sobrevivido al tiempo como un accidente geográfico. Lo llaman “la pequeña Meca de China” y no es exageración. Entre rascacielos impersonales, el barrio musulmán resiste como un laberinto de casas bajas, una o dos plantas como mucho, apiñadas en calles estrechas y casi vacías de gente, un marcado contraste si tenemos en cuenta que en China más de 113 ciudades superan el millón de habitantes y muchas de ellas superan los 10 millones.

Aquí, entre minaretes, mezquitas y edificios de oficinas que parecen todos diseñados por el mismo arquitecto aburrido, la famosa armonía china se siente extraña.

En mi camino me encuentro esculturas de bronce representando antiguos oficios: herreros, vendedores, agricultores. Y siempre, en algún rincón, un caballo. No es casual: Linxia es tierra de historias de caballos celestes, aquellos que —según la leyenda— corrían tan rápido que podían volar. Los chinos los idolatraban, los nómadas los negociaban y al final, gracias a ellos, la Ruta de la Seda fue un camino de mercaderes, culturas y religiones.

Aunque no estamos en el corazón del Tíbet, basta sentarse a la mesa en Xiahe para darse cuenta de que la cocina ya ha cambiado de acento. El aire es más fino, el terreno más hostil, y la dieta también se adapta: menos mariscos imposibles, más cordero, lácteos de yak y, curiosamente, una colección de verduras que se llevan todo el protagonismo.

Si en China central nos parecía que el wok era la única religión, aquí las verduras se preparan de otra manera: al vapor. No para dejarlas blandengues como hacemos a veces en Occidente, sino para mantenerlas firmes, crujientes, al dente, con un color brillante que te grita que siguen vivas. Hay algo zen en ese gesto: respetar al vegetal, no torturarlo.

Probamos un plato sencillo pero redondo: tallos de apio con zanahoria y pequeños trozos de panceta, un equilibrio perfecto entre frescor vegetal y grasa que envuelve. Luego vino la lechuga china salteada apenas unos segundos, un recordatorio de que la lechuga también puede ser comida y no solo decoración de hamburguesa. La col china apareció en forma de guiso ligero, casi dulce, mientras que los brotes de bambú y la raíz de loto nos devolvieron esa textura firme y ese crujido inesperado que tanto les gusta a los tibetanos.

Al salir del Labrang, todavía con el eco de los mantras vibrando en el pecho, mi amigo Valentín Dieste —filólogo, diseñador de este viaje de B Travel Catai — me pregunta: “¿Hablarás de Calderón en el artículo de hoy?” “¿De Calderón? ¿Qué pinta Calderón en el Tíbet?” Y él, sin pestañear: “Porque los sueños, sueños son”. Me descoloca. Qué diría el viejo dramaturgo barroco si le pusieran delante al mismísimo Buda, que nunca habló de sueños sino de ilusiones: la vida como un espejismo que nos encadena al sufrimiento. Calderón lo escribió con pluma castellana, Buda lo predicó bajo una higuera en la India… y ambos, a su manera, coincidían en lo mismo: que todo esto —la riqueza, la pobreza, los palacios, los monasterios, incluso este viaje— no es más que un sueño que se nos escurre entre las manos. Cosas de Valentín.

Día 9 | LANZHOU | 26 de septiembre de 2025

Itinerario previsto: Parque Waterwheel, el puente de acero de Zhongshan y la estatua de Yellow River Mother.

La mañana en Lanzhou amanece limpia, casi primaveral. Una tregua en medio de un viaje que, a estas alturas, empieza a dejar huella en las piernas y en la cabeza, el choque cultural es tan grande que ya ha empezado a eliminar datos viejos para meter los nuevos. Lanzhou es una ciudad que vive en deuda con un río: el Amarillo. Y no es una metáfora barata. Es la única ciudad por la que el río Amarillo pasa de lado a lado, como si la hubiera escogido para marcar territorio. Eso la convirtió en pieza clave de la Ruta de la Seda. Donde hay agua, hay comercio; donde hay comercio, hay poder.

El río aquí no es dorado ni místico, es marrón espeso, como café mal colado —en algún artículo me ocuparé con ganas del café que se sirve en China—. Lo llaman amarillo, el río, por los sedimentos del Loess, esa tierra fina y polvorienta que baja desde el desierto de Gobi y se disuelve en el agua hasta teñirla. Fertilidad y desastre en un mismo trago. El río que alimentó a la civilización china también la arrasó mil veces con crecidas bíblicas. Equilibrio, lo llaman por aquí. No obstante, la ciudad rinde homenaje al Amarillo con el monumento a la Madre Río de Zhangye, un tributo a las aguas que dieron vida a toda esta civilización.

Antes de los trenes bala y los contenedores cargados de móviles, aquí el transporte de mercancías flotaba sobre ovejas muertas. Literalmente. Las “pailou” eran balsas hechas con vejigas de oveja infladas, amarradas a un marco de madera. Una ingeniería de lo rudimentario que hoy se celebra como Patrimonio cultural inmaterial.

Había versiones de bolsillo —trece vejigas y cabían un par de pasajeros— y auténticas naves con hasta 600 vejigas. En época de crecida, una de esas balsas podía recorrer 100 kilómetros en un día; en temporada seca, unos 70. Sirvieron hasta mediados del siglo XX, y durante la guerra contra Japón los balseros de Lanzhou llevaron material militar río abajo para sorpresa del invasor.

La modernidad llegó a Lanzhou de la mano de los alemanes. En 1904 construyeron el puente de Zhongshan, el primer puente permanente sobre el Amarillo. Todo importado: hierro, tornillos, vigas, hasta las botas del ingeniero jefe, porque China todavía no tenía industria capaz de fabricarlo y Temu y Aliexpress tardarían algo más en llegar. Fue el orgullo de la ciudad y del país, símbolo de progreso y control. Hoy no lo usa nadie pero los chinos lo enseñan con orgullo. Progreso alemán oxidándose sobre un río chino. Otra metáfora, si uno quiere verla.

Dejamos Lanzhou y nos montamos en un tren de alta velocidad rumbo a Zhangye. Quinientos kilómetros que, gracias a la obsesión china por perforar montañas, pasan entre túneles infinitos y rectas imposibles. Atravesamos las montañas Qilian, que son parte de la cordillera Kunlun: más de 3.000 kilómetros de espinazo montañoso con unas 200 cumbres que superan los 6.000 metros. Paraíso de los montañeros. Aquí nacen dos ríos: el Amarillo y el Yangtsé. Poca broma con la cordillera y con los medios de transporte chinos: en lo que llevamos de viaje hemos visto en construcción autopistas imposibles sobre nuestras cabezas que parecen trazadas por ingenieros con complejo de faraón.

El paisaje cambia a cada túnel: dejamos atrás el altiplano tibetano, nos hundimos en valles, subimos de nuevo, nos metemos en las entrañas de Kunlun y al final desembocamos en el corredor de Gansu, ese pasillo natural flanqueado por el Gobi al norte y las Qilian al sur. La Ruta de la Seda pasaba justo por aquí. Y nosotros también.

Llegar a Zhangye es como entrar en una feria donde la atracción principal somos nosotros. No es la primera vez que me piden una foto en China —y no por guapo, aunque quien sabe—, ya me ha pasado unas cuantas veces en el viaje. Pero aquí la sensación de ser el diferente, el raro del zoológico, se multiplica. Los niños se ríen abiertamente, los adultos te observan sin pestañear, como si vieran por primera vez un espécimen con la nariz XXL. La guía, divertida, lo confirma: “Aquí les llaman los narices grandes”. Y sí, al lado de sus perfiles delicados, los nuestros parecen caricaturas. Somos probablemente de los pocos turistas occidentales que se aventuran hasta este rincón perdido de Gansu, y la curiosidad local lo deja claro en cada mirada. Uno se siente famoso, pero sin fans ni histeria, solo con ese escrutinio constante que recuerda que aún nos quedan cinco ciudades más hacia el oeste para seguir siendo “la atracción”.

Zhangye no es cualquier sitio. Fue centro estratégico de la Ruta de la Seda a través del corredor de Gansu. Su nombre significa “extender los brazos del país hacia el oeste”, y lo cumplió con creces. Marco Polo la describió en sus viajes como Campichu. Hoy mezcla pasado histórico y presente polvoriento, pero conserva ese aire de punto de encuentro, de frontera viva.

Y aquí viene la sorpresa: la mejor comida del viaje, hasta ahora. Lo digo sin rodeos. Zhangye, rodeada de cultivos a un paso del desierto de Gobi, es un oasis agrícola que saca de la tierra granos, frutas, verduras y semillas como si el clima hostil fuera un reto personal.

La cena no tuvo platos típicos de carta —como los Chao Pao o los Saozi Noodles, especialidades locales a base de harina y caldos especiados—, sino una sucesión de pequeños golpes de genialidad: tocino con manzana en salsa agridulce, berenjena caramelizada con sésamo, costillas de cerdo en bocaditos crujientes, bolitas de batata rebozadas con cebolleta tierna y sus hojas salteadas, langostinos en tempura con salsa cítrica bajo una esfera de azúcar. Una puesta en escena pensada al milímetro, sorprendente en sabor y técnica.

Para cerrar la cena, una cesta de frutas variadas delicadamente presentada. Manzana, naranja, sandía —algún día me ocuparé con ganas de la omnipresente sandía china, porque da para tesis—, pitahaya o fruta del dragón —más fotogénica para las redes, que sabor tiene— y, atención, tomate cherry. Sí, aquí el tomate es fruta. Bueno, en todas partes lo es, pero en China lo de la botánica lo cumplen a rajatabla: lo colocan en la bandeja junto al melón y la mandarina sin pestañear. En España, en cambio, preferimos corromper la botánica con sal, aceite de oliva y pan. Nosotros arriesgando.

No pudimos rematar la cena con el célebre Baijiu de Zhangye, y casi mejor. Ese licor blanco que pega como un golpe en la garganta: entre 40 y 60 grados, según la botella. La guía, con una media sonrisa, excusó a los locales: “Lo beben en invierno, cuando las temperaturas bajan”. Alta graduación para bajas temperaturas. Otro ejemplo perfecto del equilibrio a la china.

Mañana nos espera otra sacudida visual. En las laderas de las montañas Qilian nos aguarda Linze Danxia, ese lugar donde la geología se disfrazó de artista pop y pintó cordilleras enteras en franjas rojas, verdes y amarillas. Una fantasía de la naturaleza que, por una vez, no necesita filtros de Instagram.

Día 10 | ZHANGYE | 27 de septiembre de 2025

Itinerario previsto: Templo gigante de Zhangye, el Zhang Daqian Museum y las montañas de Zhangye Rainbow

La mañana en Zhangye amanece clara, limpia, con filtro de Instagram. Pasear por sus calles es agradable: anchas avenidas, parques cuidados, tráfico relativamente ordenado para ser China y limpia, muy limpia, como toda China, o al menos la que estamos viendo. No exagero si digo que no he visto un papel en el suelo desde que salimos de Beijing. Dan ganas de tirar uno a ver qué me pasa. Y Zhangye también es muy limpia y pequeña, de apenas 1,3 millones de habitantes, lo cual en China significa que prácticamente nadie sabe que existes. Sin embargo, tiene historia: fue centro clave en el corredor de Gansu, esa autopista natural que permitió a China abrir sus brazos a Occidente. De hecho, su nombre significa, como ya expliqué en el artículo anterior, “extender los brazos del país hacia el oeste”, que suena mucho más poético que lo que realmente fue: mandar caravanas de seda y traer caballos, metales preciosos y problemas.

Antes del primer plato fuerte del día, el Templo del Gran Buda, el paseo nos regala escenas locales. En un parque, jubilados practican taichí con la parsimonia de quien tiene todo el tiempo del mundo. Para ellos no es gimnasia, es equilibrio, yin y yang en movimiento, filosofía hecha coreografía lenta. Nosotros lo miramos como quien ve a un gato lamerse: parece fácil, pero ponte tú a imitarlo y acabas doblado.

La segunda escena es todavía mejor. Un grupo de niños nos rodea, nos miran como si fuésemos marcianos con nariz grande —el apodo oficial que nos cuelgan aquí—. No dan el paso hasta que sonrío y hago el gesto universal de la cámara. Entonces se acercan, se dejan fotografiar y, de pronto, nos obsequian con una danza. Coreografía milimétrica, sonrisas abiertas, un espectáculo improvisado que ningún guía turístico podría programar. En China nunca sabes si te va a sorprender un templo de 30 metros o un niño de 7.

El Templo del Gran Buda es el atractivo cultural número uno de la ciudad. Y, por una vez, la fama está justificada. Dentro reposa el Buda reclinado de madera más grande del mundo, más de treinta metros de longitud, representando el momento de su entrada en el Nirvana. Una escultura que no solo impresiona por el tamaño, sino porque aún conserva trazos de policromía, testigos mudos de siglos de devoción. Lo mejor es la calma: no hay colas interminables ni hordas de turistas con palos de selfie. Apenas unas decenas de visitantes, lo que permite contemplar al Buda en paz, como debería ser. Ironías de la vida: en una ciudad remota del Gansu encuentras más tranquilidad para meditar que en cualquier templo de Kioto.

De ahí pasamos al Zhang Daqian Museum, imprescindible si quieres entender de qué iba realmente la Ruta de la Seda. Zhang Daqian fue uno de los grandes pintores del siglo XX, maestro del color y del trampantojo pictórico, y además un tipo lo bastante excéntrico como para obsesionarse con las cuevas de Mogao en Dunhuang. El museo conserva parte de su obra, pero lo verdaderamente jugoso es el relato de cómo China utilizó este corredor para proyectarse hacia Occidente.

La Ruta de la Seda no empezó con un plan maestro ni con un corte de cinta inaugural. Empezó con chinos desesperados por conseguir caballos decentes para la guerra. Los suyos eran buenos para arar, pero inútiles en combate. Así llegaron hasta los caballos celestes de Ferganá, animales fuertes, resistentes, casi míticos. Los chinos ofrecieron seda, y con ese intercambio nació una autopista comercial que movería no solo bienes, también religiones, inventos y plagas.

El museo te lanza un repaso de esas historias con mapas, artefactos y reliquias. Ahí entiendes que mientras en Europa discutíamos sobre cómo repartir provincias en el Imperio Romano, aquí ya se estaban moviendo caravanas que cruzaban medio continente. Incluso Alejandro Magno se asomó a estas tierras en su obsesión por conquistar el mundo, y más tarde Craso —el del triunvirato con César y Pompeyo— intentó su aventura parta adentrándose por los caminos de la Ruta. Resultado: su ejército masacrado, su cráneo convertido en copa, y Roma entendiendo demasiado tarde que el desierto no se conquista a base de discursos. Tengo que aclarar que este apunte de calidad vuelve a ser de Valentin Dieste, el historiador que diseñó este increíble viaje y nos acompaña. Después de conectar a Buda con Calderón de la Barca y salir indemne, esta vez no me ha pillado de sorpresa. (Lo tienes en el

El contraste con la siguiente parada es un puñetazo visual: las montañas arcoíris de Zhangye Danxia. Un paisaje tan surrealista que parece pintado por niño descubriendo los colores. Rojos, ocres, verdes y amarillos se apilan en capas de arenisca y minerales modeladas durante millones de años por el viento y el agua, como si la geología se hubiera levantado creativa. Es hipnótico: haces una foto, piensas “ésta sí es buena”, miras de nuevo, disparas otra, convencido de que va a ser mejor, y lo es, y luego viene otra y otra... hasta que te das cuenta de que has entrado en un bucle infinito en el que cada encuadre parece un nuevo fondo de pantalla de Windows. La naturaleza, aquí, se divierte a nuestra costa: nos convierte en fotógrafos compulsivos y nos recuerda que jamás competiremos con ella en originalidad. Todo un parque temático gratuito de LSD cortesía de la Tierra.

Dejamos atrás Zhangye y nos lanzamos al corredor de Gansu, la lengua fértil que conecta este a oeste, con las montañas Qilian a un lado y el desierto de Gobi al otro. Las vemos desde la carretera a la izquierda, una ligera bruma confunde la sucesión de picos con las crestas de un dinosaurio tumbado en la hora de la siesta. Es la misma franja que usaron las caravanas cargadas de seda y especias, y que hoy ocupan trailers interminables. Cambian los vehículos, no el espíritu: mercancías entrando y saliendo, polvo en el aire y la sensación de que aquí siempre se ha estado traficando con algo, ya fuera caballos, pólvora o iPhones made in China.

Los platos del día volvieron a sorprender. Apareció el pan Bao, el panecillo al vapor que todo el mundo cree invento chino, aunque en realidad es más asiático que la palabra karaoke. Probamos uno relleno de panceta en salsa y otro de verduras salteadas con panceta, suaves y deliciosos. El golpe maestro fue una calabaza con ciruelas pasas, dulce, melosa, inesperada. Comer en esta región es como la Ruta de la Seda: nunca sabes si el plato que tienes delante va a ser un manjar o una sorpresa difícil de digerir, pero siempre hay algo nuevo que contar.

El día termina con el anuncio de la siguiente etapa: Jiayuguan, el extremo oeste de la Gran Muralla, levantado en tiempos de la dinastía Ming. El lugar donde la muralla se rinde al desierto y empieza otra historia. Otra frontera, otro capítulo de este viaje que parece diseñado para que nunca dejemos de abrir la boca.

Día 11 | JIAYUGUAN | 28 de septiembre de 2025

Itinerario previsto: Gran Muralla Jiayuguan Pass, Gran Museo.

Comenzamos el día con uno de esos “platos fuertes” del viaje, aunque a estas alturas ya no sé qué demonios significa eso. ¿Qué elegir como lo más memorable? La Gran Muralla, el Palacio Imperial, el Templo Shaolin, las grutas de Longmen y Maijishan, los guerreros de terracota, el Templo de Fuxi, las cuevas de Binglingsi, el monasterio de Labrang, las montañas arcoíris de Zhangye… cada vez que creemos haber alcanzado el techo, China sube la apuesta. Y lo hace con creces.

Hoy nos toca reencontrarnos con la Gran Muralla, pero no en su postal de Pekín. Esta vez viajamos hasta su extremo más occidental, al Paso de Jiayuguan, una fortaleza que es puro teatro defensivo contra los nómadas. La muralla mide oficialmente unos 4.000 kilómetros, pero según los arqueólogos chinos podría llegar a los 21.000 si contamos todos sus ramales. No es esa línea recta perfecta que enseñaban en los libros: se adapta a la geografía, sube, baja, gira, se mete en valles y bordea montañas. Desde Pekín hasta Jiayuguan nosotros hemos recorrido unos 3.000 kilómetros. Y aún así, parece que no hemos hecho más que rascar la superficie.

La fortaleza de Jiayuguan se levantó en el siglo XIV, bajo la dinastía Ming, justo cuando China decidía que no estaba para bromas con los pueblos del norte. Su función era clara: controlar la entrada y salida de la Ruta de la Seda y servir de bastión contra los nómadas del desierto. Aquí vivían soldados, oficiales y comerciantes que encontraban tras sus murallas un respiro de seguridad. La fortaleza es un rectángulo perfecto plantado en mitad de la nada, con torres, almenas y murallas dobles. Desde fuera impresiona; desde dentro, entiendes que era más aduana que fortín, una especie de peaje medieval donde se cobraba en especias, caballos o seda.

Tras la mañana entre murallas, salimos rumbo a Dunhuang. Son 370 kilómetros de carretera, pero en China eso es apenas un estornudo. El paisaje va cambiando con cada kilómetro: a la izquierda nos escoltan todavía las montañas Qilian, que forman parte de la cordillera Kunlun, aunque ya sin la arrogancia de sus picos más altos; a la derecha, campos agrícolas que se estiran hasta que asoma el desierto del Gobi. Digo “asoma” porque el hombre ha ido arrancándole terreno al desierto a base de carreteras, plantaciones y ciudades nuevas.

Por aquí se cultiva de todo, pero el algodón y los melones se llevan la palma. De hecho, pasamos por la ciudad de Guazhou, que literalmente significa “la ciudad de las calabazas”. Técnicamente, un melón no es una calabaza, pero ambos comparten familia: las Cucurbitáceas. Los chinos lo saben, y lo celebran con decenas de puestos de melones que harían llorar a un frutero de Mercamadrid: melón hami, melón tuna, melón rocío de miel, cantalupo… los pruebas y entiendes por qué aquí no necesitan postres elaborados.

Mientras devoramos melón, no podemos evitar imaginar a los comerciantes de hace 2.000 años avanzando por el mismo corredor de Gansu, aunque en lugar de camiones llevarían camellos bactrianos. Esos bichos de dos jorobas eran oro: olían las tormentas de arena antes de que llegaran y podían sobrevivir al desierto mejor que cualquier humano. No por nada eran el motor silencioso de la Ruta de la Seda.

Por aquí también pasó Marco Polo. Sí, el veneciano que puso a Europa a fantasear con la riqueza de Oriente. Estuvo en China unos 17 años, al servicio de Kublai Khan, y en su libro Las maravillas del mundo habla del Gobi como un infierno interminable de arena y viento. Lo curioso es que, siglos después, otro viajero musulmán, Ibn Battuta, superó su hazaña: recorrió Oriente durante más de 20 años, de Marruecos a India, de África a China. Y nosotros aquí, con trenes de alta velocidad y aire acondicionado, creyendo que somos exploradores.

Aunque, seamos sinceros: hoy he descubierto algo que ni Marco Polo ni Ibn Battuta mencionaron. He chupado piedras y he pagado por ello. Literalmente. Se llama Suodiu, un plato que consiste en saltear piedras de río en un wok con aceite de chile, ajo, pimientos y algún tipo de carne, en nuestro caso de ganso. La idea no es comerte las piedras (aunque con hambre todo se puede intentar), sino chupar el sabor que hayan podido absorber durante el salteado. Luego las escupes, si quieres. Spoiler: las piedras no se reutilizan, las que has chupado tú, nadie las ha chupado antes y nadie las chupará, al menos eso dice la teoría.

Terminamos el día en el mercado nocturno de Dunhuang. Farolillos rojos, casetas de madera, artesanía, comida auténtica, luces que parecen sacadas de una película. Aquí puedes perderte entre puestos de pinchos, noodles, frutas, especias y recuerdos, rodeado de un bullicio que no necesita traducción. Es China en estado puro: caótica, brillante, insaciable.

Y mientras cierro los ojos, pienso que mañana puede —debe— superar lo de hoy. Porque en esta Ruta de la Seda, cada día parece diseñado para dejarte sin palabras.

Día 12 | DUNHUANG | 29 de septiembre de 2025

Itinerario previsto: Cuevas de Mogao Grottoes, Singing Sand Dunes, Crescent Moon Spring.