Mesopotamia (Irak): Libro de viaje

Destino: Irak mesopotámico, de Basora al Kurdistán, el lugar donde empezó todo.

Índice

[Foto de portada: Recreación con IA de la Puerta de Ishtar, una de las 8 puertas monumentales de la muralla interior de Babilonia]

Este texto forma parte de un Libro de viaje por Mesopotamia, un relato construido día a día desde el terreno, que comenzará a escribirse el 19 de enero de 2026. A partir de esa fecha, cada etapa se convierte en una pieza de un cuaderno vivo que recorre los relatos que explicaban el mundo, las primeras leyes, la escritura que fijó la memoria colectiva y los primeros sistemas culinarios.

GeoGastronómica arranca en este escenario un trabajo de campo cuyo objetivo es entender, sobre el terreno, cuándo y por qué comer dejó de ser un gesto puramente instintivo para convertirse en una estructura cultural capaz de organizar comunidades enteras. Este nuevo capítulo continúa la senda abierta tras el viaje por la Ruta de la Seda china, que evidenció cómo la gastronomía permite leer siglos de intercambio entre culturas.

Este viaje ha sido diseñado por Valentín Dieste, historiador y especialista en Historia de las Religiones, y cuenta con la logística, la organización y la experiencia de B travel & CATAI.

MAPA ITINERARIO

DÍA 1 | BASORA

Basora. Empezamos aquí porque Irak —cuando lo pronuncias en voz alta en España— todavía suena a telediario viejo: Bagdad, Basora, Mosul, Erbil. Nombres con metralla pegada al paladar. Palabras que, para mucha gente, siguen viniendo con un subtítulo automático: guerra, secuestros, escoltas, “¿pero tú estás loco?”. Y sí: antes de salir me lo preguntaron más veces de las que me gustaría admitir, como si viajar a Irak implicara firmar un testamento, comprar un chaleco antibalas y asumir que vas a comer latas frías en un búnker.

La realidad, al menos en esta primera jornada, no va por ahí. No voy escoltado. No hay convoy de película mala. Hay algo mucho más útil: un local. Ali, guía oficial, joven, con un inglés entendible que no habla de “trauma” como etiqueta moderna; lo suelta en frases cortas, como quien ha oído demasiadas historias de padres y abuelos para permitirse romanticismo. A Ali se suman dos amigos suyos: uno fotógrafo, otro encargado de la logística.

Y ahí está la verdad incómoda: Irak se puede recorrer, pero si quieres entrar, moverte, entender, salir y no perder media vida en fricción burocrática, necesitas a alguien del lugar. No por exotismo. Por eficiencia y por supervivencia administrativa. Y que nadie se ponga estupendo: en España también sabemos de burocracia; la diferencia es que allí ya la hemos normalizado y aquí todavía la notas en cada sello.

La primera bofetada llega antes de oler la ciudad: el visado. El trámite —por más que hoy exista un portal oficial de e-Visa que permite tramitar el visado sin pasar por embajadas, con estancias de un mes para turistas— sigue teniendo ese encanto áspero de los sistemas a medio engrasar: colas, sellos, tiempos muertos, instrucciones contradictorias. El Estado te abre la puerta, vale; pero te la abre como si estuviera todavía decidiendo si confía en ti.

Y justo cuando crees que ya está, que ya puedes respirar, sales del aeropuerto y te topas con el recordatorio visual de que esto no es Suiza: en las inmediaciones esperan un par de pickups con una ametralladora montada detrás, lo que aquí llaman un artillado y en inglés un technical, un vehículo civil “tuneado” para la guerra. No hace tanto, estas camionetas eran la pieza fija de los checkpoints que se plantaban en cualquier calle de cualquier ciudad iraquí. No hay pánico, pero tampoco hay ingenuidad: es una paz vigilada, una normalidad en modo “a ver si dura”.

Esa tensión de fondo es exactamente lo que el Ministerio de Asuntos Exteriores español intenta sintetizar en sus recomendaciones: la seguridad ha mejorado, pero sigue siendo compleja, y conviene extremar prudencia. En papel puede parecer lógico. Y, pese a ese recordatorio de metal, en estas primeras 24 horas en Irak no he sentido ni miedo ni inquietud. Si algo he notado es lo contrario: una calma extraña, casi desarmante. Y tiene una explicación simple: la amabilidad de la gente —esa forma directa de mirarte, saludarte y ayudarte— acaba eclipsando cualquier posible amenaza, como si el “bienvenido” sincero del país se impusiera por delante de sus cicatrices, y solo después, ya con la confianza ganada, te dejara ver de qué está hecho todo lo demás.

Los basoríes —al menos los que hoy me cruzo— no están cansados de turistas; están hambrientos de ellos. Se nota en la mirada, en el gesto, en la insistencia suave del “Welcome” que escuchas. No es marketing. Es oxígeno. Para ellos, que aparezca un extranjero con cara de no saber dónde está es un síntoma de que el país está intentando volver a la normalidad, aunque sea con las muletas torcidas. Y en un lugar que lleva décadas encajando golpes, un turista es casi una prueba de vida.

“Irak está en reconstrucción”, me digo mientras camino. Pero esa frase, repetida tantas veces en reportajes, aquí se vuelve literal: no hace falta ir a buscar el edificio derruido. Te lo encuentras mezclado con una fachada nueva. Un bloque en obras al lado de una casa vieja que se resiste a morir. Irak no reconstruye de manera limpia; reconstruye como puede. Con el ritmo irregular del dinero, la política y el cansancio.

Para entender el hoy —para entender por qué Basora tiene esta mezcla de hospitalidad y cicatriz— hay que dar un salto atrás, aunque sea rápido y esquemático.

Mesopotamia fue el laboratorio: ciudades, escritura, administración, cocina organizada. Pero el Irak moderno se reconfigura con la llegada del Islam y el gran giro político de los califatos. Los omeyas (661–750) gobiernan desde Damasco; luego caen y los abasíes toman el relevo en el 750, desplazando el centro de gravedad hacia Irak. Bagdad se funda en el 762 como capital del califato abasí y se convierte en el imán cultural y político de la región; Basora ya existía como ciudad-campamento desde los primeros años de la expansión islámica (fundada en torno a 636–638), y Mosul funciona como eje del norte. No es un detalle académico: es el momento en que este territorio aprende a ser centro y no frontera.

Luego, la historia reciente le cae encima como una cadena de puñetazos mal espaciados. Primero, la guerra con Irán: 1980–1988. Ocho años de desgaste, muertos, ciudades rotas, una generación entera aprendiendo que el futuro es algo que se pospone. Después, el choque con Kuwait y la Guerra del Golfo: invasión en 1990, guerra en 1991, y el país entra en una década larga de sanciones y asfixia.

En 2003, la invasión encabezada por Estados Unidos derriba el régimen de Saddam Hussein y abre una puerta que no conduce directamente a “democracia”, sino a un pasillo lleno de sombras: insurgencia, terrorismo, fragmentación. Al-Qaeda en Irak aparece como actor clave en esos años (formalizada como tal en 2004, en el contexto del caos post invasión), y luego llega la fase de guerra sectaria entre suníes y chiíes que convierte barrios en trincheras y la convivencia en sospecha cotidiana.

En 2014, el Estado Islámico se instala como pesadilla territorial; Mosul se convierte en símbolo del abismo. Irak declara la victoria militar sobre ISIS en diciembre de 2017, pero la palabra “victoria” en esta región siempre lleva letra pequeña.

Aun así, algo cambia en la década siguiente. Hay un cansancio profundo, sí, pero también una voluntad de volver a levantar la persiana. La visita del papa Francisco en marzo de 2021 fue un hito simbólico en ese relato de normalización: no porque un líder religioso arregle un país, sino porque durante unos días el mundo miró a Irak con otra luz, y porque el mensaje de convivencia fue respaldado por autoridades y figuras religiosas locales.

Y mientras tanto, el presente sigue siendo frágil. La región no se estabiliza en línea recta: se estabiliza a trompicones. Irán, al otro lado, vive tensiones internas recientes y eso se nota en el nervio del entorno; en estas semanas, incluso reguladores y aerolíneas europeas han advertido y ajustado rutas para evitar riesgos en el espacio aéreo regional. La frontera no es una puerta cerrada con candado; es un termómetro. Y el termómetro está alto.

En Basora, ese país “a medio rehacer” tiene un rostro concreto: la ciudad vieja. En el barrio de Shanashel, las casas de madera y balcones trabajados —más de un siglo de historia colgando de clavos tercos— se mantienen en pie casi por puro orgullo arquitectónico. Y, por una vez, la palabra “rehabilitación” no es propaganda: hay proyectos liderados por UNESCO con financiación europea para recuperar las casas shanashel y reparar tramos del canal histórico de Al-Ashar. No es solo estética; es empleo, oficio, y una manera de decir “seguimos aquí” sin necesidad de consignas.

En paralelo, la reconstrucción religiosa es otro espejo incómodo. Te plantas delante de una iglesia caldea como Santo Tomás, que según fuentes de la propia comunidad fue construida en 1880, y entiendes lo que significa “lenta reconstrucción”: depende de ayudas que llegan a cuentagotas y de una minoría que ha visto reducirse su presencia con los años. No hay dramatismo teatral; hay paciencia amarga.

Y entonces, entre ruinas parciales y obra nueva, aparece lo más difícil de encajar con la narrativa de “país peligroso”: los niños.

Y entonces, entre ruinas parciales y obra nueva, aparece lo más difícil de encajar con la narrativa de “país peligroso”: los niños.

Se te acercan, te rodean, te tocan el brazo como si fueras un animal raro pero inofensivo. Se ríen, preguntan de dónde eres. “Spain”. Y ahí ocurre el milagro global del fútbol: ojos abiertos, gritos de “Real Madrid” o “Lamine Yamal”, como si el planeta entero hubiera firmado un acuerdo para entenderse con una camiseta. El fútbol como idioma de emergencia. El fútbol como cortafuegos de la política.

Sobre la escuela nos cuentan cosas que no se pueden convertir en norma nacional con una frase. Pero sí encajan con un hecho documentado: las escuelas en Irak funcionan por turnos (mañana y tarde) por aquello de no mezclar sexos lo que te dice mucho de cómo la reconstrucción de un país pasa también por lo invisible: por la integración, por la igualdad de oportunidades, y por decidir quién aprende junto a quién en la misma aula.

En Basora la gastronomía no entra con la letra de “cocina de autor” que tranquiliza al turista porque le deja creer que tiene un mínimo de control. Aquí la comida te pone en tu sitio: calor, especias, pan recién hecho. Cómo algo tan simple puede estar tan bueno. Es el Khubz o Jubz, un pan plano tradicional que se cuece en las paredes de un horno de barro llamado Tannour, aunque también se consume el Samoon, un pan más grueso que se cuece en hornos de piedra, similar a la pizza. Es su pan de cada día para acompañar cualquier plato. Y lo comimos en “El Rácimo de Granada”, uno de esos sitios que te recomiendan con una mezcla de orgullo y urgencia, como diciendo: “si vas a juzgarnos, hazlo aquí”.

Si uno quiere ponerse académico, podría decir que en esta tierra se sentaron las bases de lo que hoy llamamos gastronomía porque Mesopotamia inventó la ciudad y, con ella, la necesidad de organizar la alimentación a escala humana masiva. No es romanticismo. En Uruk, hace más de cinco mil años, aparecen objetos como los beveled rim bowls, unos cuencos de arcilla, producidos en serie y asociados a raciones o a producción alimentaria estandarizada; en Ur III hay tablillas que registran raciones de pan, aceite, cebolla y cerveza para mensajeros. Es la cocina convertida en sistema: medir, repartir, sostener. Lo que cambia hoy es el contexto.

En “El Racimo de Granada” esa infraestructura —la de alimentar bien y a muchos— se vuelve placentera. Empiezan los entrantes y entiendes rápido el alfabeto de la mesa iraquí: hummus con tahina –pasta cremosa y nutritiva hecha de semillas de sésamo tostadas y molidas, esencial en la cocina de Oriente Medio– y aceite de oliva; la crema de yogur con pepino, para refrescar y una deliciosa muhammara que, aunque naciera en Alepo, aquí se ha naturalizado. Pimientos rojos asados, nueces, melaza de granada: dulce, ahumada, con un punto que te obliga a seguir mojando ese maravilloso pan de pita que sirve para coger, para arrastrar, para no dejar ni una gota sin dueño.

Podría vivir solo de hummus y muhammara. Bueno, y de jamón, claro. Pero algo me dice que aquí lo del cerdo no va a prosperar.

Luego llegan las carnes y Basora cambia de registro. Cordero, pollo y ternera, especiados con sabiduría, calidez sin abrasar, cocinados para ser compartidos, para mancharte los dedos y para recordarte que la comida aquí es directa. El golpe aromático lo da el baharat, esa mezcla doméstica que en Oriente Medio hace de firma: pimienta negra, cilantro, canela, clavo, comino, cardamomo, nuez moscada, pimentón… cada casa lo ajusta, pero la idea es siempre la misma: profundidad e intensidad sin estridencia.

Y en ese contexto aparece el arroz, en su papel imprescindible de siempre: absorber jugos, sostener salsas, aguantar la potencia de la carne y de los condimentos con la dignidad de algo que lleva siglos siendo columna vertebral de la mesa.

Cerramos el día con la cabeza pidiendo aire. Salimos a caminar por la corniche, ese paseo ribereño que muchas ciudades levantan como una declaración de intenciones: un borde domesticado del agua, una avenida para caminar y mirar. Aquí la corniche funciona como pulmón urbano, con familias, luces y conversaciones relajadas. Y, cuando el sol empieza a bajar, nos subimos a una barca para navegar por el Shatt al-Arab, el gran cauce que nace de la unión de los legendarios Tigris y Éufrates y se abre camino hacia el Golfo. El atardecer lo vuelve todo cobre: el agua, las orillas, incluso el cansancio. Entonces ocurre una de esas escenas que no te crees si te la cuentan: en plena barca, en Basora, suena “Seré tu amante bandido”, sí, Miguel Bosé, como si el río tuviera sentido del humor y alguien hubiera decidido invitar al del torero a recorrer Mesopotamia. Cosas de Irak. Y ahí, entiendo que este país —difícil, imperfecto y obstinado— se merece una oportunidad en mis libros de viajes.

DÍA 2 | SUMERIA: MARISMAS AL AWHAR

Dejamos Basora y, de inmediato, la ciudad cambia de piel. Dentro todo parecía un caos improvisado —coches, bocinas, gente cruzando— pero a ellos no les parece caos: les parece funcionar. Irak tiene esa cualidad inquietante de los lugares que han sobrevivido a demasiadas cosas: el desorden no es un fallo del sistema; es el sistema respirando.

A los cinco minutos aparece el primer checkpoint y ahí es cuando entiendes que Basora, en cierto modo, está amurallada. Una gran puerta de ladrillo. Un embudo. Un control. Varios policías con cara de pocos amigos —la misma expresión universal del funcionario armado— miran el coche con ese silencio pesado que no admite chistes. Uno habla con el chófer, le hace un gesto seco, y nos apartamos a un lado. Ali baja, entrega nuestros pasaportes. Los cuentan. Se los llevan. Cinco minutos que se estiran. Vuelve Ali con ellos, reanudamos la marcha: “¿Por qué los pasaportes?”. “Por vuestra seguridad”, me responde. Y creo que en parte tiene razón. Controlar quién entra y quién sale no es una obsesión caprichosa; tienen argumentos de peso. No hace falta irse lejos para verlo: la todopoderosa China también vive de ese control meticuloso de movimientos, permisos, sellos y capas de verificación. (Si estás preparando tu viaje a China, el Libro de Viaje por la Ruta de la Seda es un imprescindible) Ali no nos devuelve los pasaportes, se los mete en el bolsillo trasero de su pantalón. No hay misterio: en media hora los volverá a enseñar. En Irak, el pasaporte es un salvoconducto en movimiento.

Y los enseña, efectivamente, en el Museo de Basora.

Cuesta colocarte mentalmente: entras a un museo y sabes que aquello fue un palacio de Saddam Hussein. Un palacio. No una oficina, no una residencia discreta: un palacio. Hoy, en una pirueta de historia que solo se entiende en países que han tocado fondo, ese mismo espacio alberga piezas que explican por qué este territorio fue, durante milenios, el centro neurálgico de la civilización. El museo está en la ribera del Shatt al-Arab, a unos 3 km al sureste del centro histórico, dentro de un recinto amurallado que ya de por sí parece decir: “Aquí se protege algo”.

El Basrah Museum abrió su primera galería en septiembre de 2016 —apertura parcial, casi como quien tantea el terreno— y más adelante incorporó salas dedicadas a Sumeria, Babilonia y Asiria. No es un museo “nacido perfecto”: es un museo nacido a pesar de todo con la colaboración de instituciones iraquíes y apoyos internacionales, precisamente como respuesta a la destrucción y pérdida patrimonial de décadas recientes. La sensación es extraña: estás rodeado de pasado remoto (Sumeria) dentro de un pasado reciente (la era Saddam) que todavía no ha terminado de metabolizarse.

Pero Saddam es historia. Los protagonistas del asunto —y de más de un examen de EGB, ESO, COU, Bachiller, PREU o el nombre que tuviera tu condena educativa— son los sumerios: no les bastó con estar en el origen de la historia de la humanidad, también se aseguraron de aparecer puntualmente en nuestros temarios. Y si en España existiera algún pacto para que los nombres de los ciclos y las leyes educativas no cambiaran cada cuatro años, una cosa es segura: los sumerios seguirían ahí, aguantando el chaparrón legislativo como han aguantado milenios. Y no es para menos: por algo se asentaron aquí… y por algo, en buena medida, todo arrancó.

La explicación es bastante simple: agua + tierra + comunidad. El sur de Mesopotamia es una llanura aluvial enorme; cuando aprendes a canalizar el agua y a regar, la tierra responde. Eso genera excedentes. Y cuando hay excedente, la vida cambia de categoría: ya no todo el mundo tiene que cazar o cultivar todo el día para sobrevivir. Aparece la especialización: artesanos, administradores, constructores, gente que puede dedicar tiempo a otras labores porque alguien ha conseguido que sobre comida.

Ese excedente, por cierto, trae un problema moderno: hay que contarlo. Gestionarlo. Controlarlo. Y ahí entra una de las ideas más importantes —y menos poéticas— de toda esta historia: la escritura nace pegada a la contabilidad, lo reconoce uno de letras y la propia historia. La cuneiforme emerge en Mesopotamia hacia el 3350–3200 a. C., en el periodo Uruk, como sistema de registro que terminará evolucionando hacia la escritura cuneiforme plena. Dicho de otro modo: primero fue el grano, luego el inventario. Primero fue el almacén, luego la palabra.

En la sala dedicada a Sumeria, tres piezas bastan para entender el mecanismo.

Los clavos de fundación son conos de arcilla que se enterraban o incrustaban en cimientos y muros para dedicar la obra, dejar constancia del constructor y pedir protección. Un documento enterrado, una firma bajo tierra escritos con la famosa escritura cuneiforme.

Quizá por mi devoción gastronómica, me llaman la atención los beveled rim bowls, cuencos de borde biselado producidos en masa en época Uruk. Estas modestas piezas te plantan delante el gran tema: alimentar a escala urbana. Si eran cuencos de ración, moldes de pan o un objeto multifunción sigue en discusión; lo indiscutible es lo que simbolizan: estandarización, serie, ciudad.

En la sala contigua de Babilonia cambia el tono: menos “nacimiento” y más control. Aquí lo más potente son los kudurru, piedras-documento vinculadas especialmente al periodo casita, que registran concesiones de tierras y límites. Lo que viene siendo un peiron o mojón de toda la vida pero estos blindados con símbolos divinos: estrella, luna, sol, como si el derecho necesitara el respaldo del cielo para que un lindero fuese serio.

Salimos del Museo de Basora y tomamos la carretera hacia Nasiriya. A los lados todavía se estiran suburbios de casas modestas, obra a medio hacer y esa sensación de “caos” que a mí me parece un desorden monumental y a ellos les parece, simplemente, el país funcionando. La carretera es un resumen físico de Irak: poca señalización, asfalto irregular y un rosario de controles. Algunos checkpoints están abandonados, como fósiles de una guerra reciente; otros siguen activos y te paran con la misma rutina seca: bajar la ventanilla, caras serias, pasaportes. Ali los entrega, los cuentan, se los llevan cinco minutos y vuelven. “Por vuestra seguridad”, dice.

A medida que avanzamos el paisaje se vuelve algo más verde, no puede ser de otra forma, nos acercamos al Jardín del Edén. El mito bíblico sitúa el paraíso en un territorio regado por ríos, y dos nombres siguen ahí, atravesando el mapa como una verdad terca: Tigris y Éufrates. La localización exacta es discutible —nadie va a clavar una bandera en el Edén—, pero el corazón del relato está en esta geografía: agua que hace posible la vida en mitad de la aridez.

Y entonces, casi sin transición, el paisaje se pone más frondoso: entramos en las marismas de al-Ahwar, ese mundo intermedio que, como explica Ali, para los iraquíes es “la zona que va de río a río”. Aquí el aire cambia y el mito parece tener cuerpo… hasta que recuerdas lo que pasó hace nada en términos históricos.

Ali lo cuenta con una naturalidad que da miedo: tras la guerra de 1991 —Kuwait, intervención de Estados Unidos, levantamientos internos— muchos rebeldes se refugiaron en las marismas, y el régimen de Saddam respondió como se responde cuando se quiere castigar un ecosistema: diques, presas, desvío de agua, drenaje. En los años 90 las marismas se secaron en gran parte, la fauna se fue, y donde había agua se podía llegar a cruzar andando. Después de 2003 se reabrieron flujos y parte del humedal volvió a inundarse, pero el equilibrio no regresa por decreto: la recuperación ha sido parcial y lenta.

En ese punto entra la ironía que le gusta a Valentín Dieste: el Edén no era solo un jardín, era un contrato con letra pequeña. Dos árboles —el de la vida y el del bien y del mal—, una prohibición, una serpiente vendiendo ascensos y un Dios amenazando con la muerte inmediata… que no ocurre. “Luego no era cierto que morirían a probar la manzana”, remata Valentín, con esa sonrisa de quien disfruta pinchando globos sagrados. Digo que como en los tiempos mesopotámicos todo ocurre por primera vez , podríamos estar ante la primera mentira de la historia de la humanidad. Digo.

Llega uno de esos momentos que, en un viaje así, funcionan como brújula: la comida. No por llenar el estómago —que también— sino porque en Irak la mesa es una forma de geografía. Hoy toca el masgouf, el plato nacional, y conviene decirlo claro: esto no es “pescado a la brasa”. Es carpa abierta en canal, desplegada como un libro, clavada cerca del fuego y cocinada lenta, más por calor y paciencia que por llama directa. Primero la sal, luego el humo, después ese punto exacto en que la piel se rinde y la carne queda jugosa. Se sirve con pan, limón, encurtidos.

El masgouf es clave porque es el Iraq contemporáneo resumido en un gesto: un país que, pese a todo, sigue atado a sus aguas. Comer masgouf es aceptar que aquí los ríos siguen mandando como hace miles de años y que al terminar lo harás con humo en la ropa y los dedos grasientos. Y así pasó porque el emblema culinario de Irak se come con las manos.

Para completar la experiencia, comimos el masgouf dentro de una “casa cesta” en plena marisma. Una estructura de juncos curvados, trenzados como si alguien hubiera decidido construir arquitectura con lo mismo que crece en la orilla. Por dentro es diáfana, sin muebles, sin la mentira del confort moderno: solo alfombras y cojines en el suelo, el espacio abierto y una calma rara, ancestral. Nos descalzamos para entrar y comemos así, como debe ser: a ras de tierra, con el cuerpo relajado y la cabeza entendiendo, por fin, que Mesopotamia no empieza en un museo. Empieza aquí, donde empezó todo, donde el agua te da de comer.

Tras la comida, para entender de verdad la vida en las marismas, no basta con mirar: hay que entrar. Nos subimos a unas canoas estrechas donde caben tres o a lo sumo cuatro personas, y al atardecer nos deslizamos por al-Ahwar como si estuviéramos cruzando el reverso húmedo de Irak. El mundo se convierte en un laberinto de agua, cañas y juncos; un pasillo tras otro, silencioso, con aves que aparecen y desaparecen como ideas fugaces, con búfalos de agua que nos miran desafiantes. Es fácil llamarlo “mágico” desde fuera, pero aquí la magia tiene nombre, es hogar de los Mad’an, los árabes de las marismas, los que aún no se han marchado del todo, los que siguen leyendo el agua como otros leen un calendario.

Y en ese instante, con el sol cayendo entiendes que esto no es un decorado exótico: es un paisaje fundacional. Las marismas forman parte del contexto en el que se desarrollaron las ciudades sumerias del sur entre el IV y el III milenio a. C.; no como postal, sino como motor. Motor alimentario, sobre todo. Pesca, aves, pastoreo estacional, cultivos de borde… una dieta flexible que hace posible el excedente y, con él, el asentamiento estable.

La canoa avanza, el cielo se apaga y mi cabeza, que no puede parar ante tanta novedad, me sugiere una certeza incómoda: estoy en el motor silencioso de la civilización, el lugar donde empezó casi todo y, sin embargo, Irak es un país al que la historia no le ha permitido simplemente vivir: lo ha obligado a renacer una y otra vez. Cruel paradoja.

DÍA 3 | SUMERIA: Eridu y Ur

Salimos del hotel y, por primera vez, veo Nasiriya de día. La luz no perdona. De noche puedes atribuirlo todo a la guerra, a la épica fácil del país herido. De día descubres algo peor porque es más silencioso: la reconstrucción eterna. Calles sin asfaltar, aceras inexistentes, mobiliario urbano a medias, edificios a medio levantar. Esos esqueletos de hormigón que parecen una moda arquitectónica, pero en realidad son un síntoma: proyectos que empiezan, dinero que se anuncia, dinero que se evapora por el camino. La última gran guerra terminó hace años; luego empezó otra, más discreta y más rentable: la corrupción. Doblamos la esquina, vemos un parque infantil cercado con alambres de espino. Ya casi nada sorprende.

Nasiriya, además, carga con un pasado reciente que no se cura con cemento. Fue uno de los epicentros del descontento del sur durante las protestas de 2019–2021: jóvenes quemando sedes de partidos, choques con fuerzas de seguridad, sangre en una plaza que debería ser solo una plaza. Y en 2021 la ciudad quedó marcada por un horror que no tiene nada de ideológico y mucho de país mal gestionado: el incendio del hospital Al-Hussein, con decenas de muertos, convertido en símbolo de lo que ocurre cuando la infraestructura y la supervisión son ficción.

En una intersección, un cartel gigante muestra las caras de los mártires caídos contra el Estado Islámico. No es decoración patriótica: es contabilidad del dolor. Le pregunto a Ali si hoy queda ISIS en Irak y él lo niega con una seguridad rotunda: “No queda ninguno”. Yo le creo en el tono, aunque sepa —porque el mundo es así de pesado— que las ideas raramente desaparecen del todo. Efectivamente, el ISIS ya no tiene presencia en Irak desde que perdió el control territorial y el gobierno declaró la victoria militar en 2017, pero eso no significa que haya desaparecido como idea o como red. Según algunas informaciones quedan células, simpatizantes, logística, y sobre todo quedan miles de detenidos.

Sin que la conversación llegue a cerrarse —como si el paisaje quisiera subrayarla—, a la izquierda de la carretera emerge abruptamente “La Ballena”.

La llaman Al-Hoot, “La Ballena”: la Nasiriyah Central Prison, inaugurada en 2008, diseñada para unas 800 plazas y con cifras reportadas de alrededor de 6.000 internos en 2017. Su nombre aparece en la prensa internacional por el hacinamiento y por las ejecuciones: Human Rights Watch documentó una ejecución masiva de 13 hombres en diciembre de 2023 y advirtió del riesgo de más. Amnistía también ha denunciado ejecuciones en 2024 en la misma prisión, señalando la falta de transparencia del proceso. Como en todas las cárceles del mundo, aquí está “lo mejor de cada casa”, con la diferencia de que en esta hay un tipo de mala fama particular: condenados por terrorismo, incluidos miembros del ISIS. Algunos murieron, otros escaparon, otros acabaron en lugares como este.

Para suavizar el ambiente, Ali hace lo que haría cualquier guía con instinto: pone música. Suena Fairuz, y él dice que es “la voz que más se escucha en el mundo árabe” y que la canción habla de amor. Después de tantos mártires en vallas publicitarias, un poco de amor en forma de balada funciona como analgésico cultural.

Atrás dejamos los esqueletos de hormigón. Vuelve el desierto a derecha e izquierda. La monotonía se rompe por lo de siempre: controles policiales que aparecen como puntos y comas en la carretera. Y por una escena que no te esperas aunque la carretera transcurra entre arena: un grupo de dromedarios avanzando en nuestra misma dirección, como si hubieran decidido seguir el carril lento del progreso iraquí. Surge la pregunta: ¿los de una joroba son camellos o dromedarios?

Vamos hacia la antigua Sumer, la primera civilización urbana de Mesopotamia y la cabeza me pone a prueba: aquí se inventó la administración… y hoy la administración te mira desde un checkpoint y te pide el pasaporte. Para aterrizarlo en el presente, Ali se pone práctico y nos habla de dinero, de sueldos, de la vida real: que el salario mínimo legal ronda los 340 euros al mes. Nos cuenta que un profesor puede empezar alrededor de 400 euros, subir 7 más si está casado, sumar 7 por hijo, y que un profesor universitario arranca por los 900 euros. Y luego suelta el dato que en cualquier país enciende hogueras: que los 320 parlamentarios iraquíes viven en otra galaxia —también salarial—, llegando a cobrar 17.000 euros al mes. En algunas sociedades el equilibrio consiste en que los representantes del pueblo se forran y el pueblo hace de contrapeso con su paciencia. Hasta que la pierde.

El minibús se desvía de la carretera y toma un camino de tierra. Arena, baches, polvo, viento: ahora vamos al ritmo de los dromedarios (una joroba). Es cuando mi amigo Valentín, que a la historia la huele antes de que suceda, suelta una frase perfecta para matar cualquier fantasía de Las mil y una noches: “Por aquí pasaba el Tigris”. Le creo porque lo dice con esa seguridad de quien ha leído demasiado, pero miro alrededor y aquí hoy no hay río: solo hay desierto. “Y la mayor prisión del sur”, le digo. Por equilibrar.

Llegamos a Eridu y, si uno se pone serio, debería quitarse el sombrero por estadística histórica: es una de las ciudades más antiguas conocidas y, según la tradición sumeria, la primera. Nació en el VI milenio a. C., en época Ubaid, cuando el Golfo estaba más cerca y el agua todavía dictaba la ley. Su dios tutelar era Enki/Ea, señor de las aguas dulces subterráneas. Hoy el sitio —Tell Abu Shahrain— forma parte del conjunto reconocido por la UNESCO en los Ahwar.

La teoría suena monumental. La práctica es otra cosa: Eridu está bajo tierra, esperando una inversión que la rescate de las profundidades. Arriba no hay columnas de postal, hay un suelo polvoriento y cientos de fragmentos de arcilla desperdigados como si alguien hubiera vaciado una vitrina a patadas. Muchos conservan la marca cuneiforme: trozos con historia tirados al sol, a expensas del viento y de la indiferencia, y tú ahí —con una emoción casi infantil, con el privilegio incómodo de estar pisando milenios— agachándote a recoger del suelo una pieza inscrita, haciendo de arqueólogo por un minuto, consciente de que estás sosteniendo en la mano un mensaje que alguien escribió hace miles de años y preguntándote, por un instante, quién sería esa persona, qué vida llevaría… y qué pensaría si supiera que miles de años después, un tipo del futuro lo leería sin entender nada. Al fin y al cabo, la incomunicación también es patrimonio de la humanidad.

Y entonces, como si Irak necesitara recordarte cada diez minutos que aquí la belleza viene con letra pequeña, aparece una mina antipersona. La descubre Nur, el fotográfo iraquí que nos acompaña. Ali, nos dicen que no nos acerquemos. Lo hacemos. Lo manejan con una cotidianidad que asusta, como quien encuentra un clavo oxidado. Intento mantener la dignidad mientras el cerebro grita y, con la misma naturalidad absurda, saco el móvil y empiezo a grabar, casi sin darme cuenta de lo macabro del asunto: convertir una mina en contenido, como si el peligro necesitara también su vídeo vertical. Pero la escena lo pide a gritos. Desde lejos, Ali intenta provocar una detonación lanzando piedras. No lo consigue. Una. Otra. Insiste. Nada. Al final se rinde, como si la mina también estuviera en modo reconstrucción: medio activa, medio dormida.

Flipante. Acabo de presenciar una escena que, en cualquier otro país, sería portada. Aquí tiene el rango de normal. Pero no nos pongamos exquisitos, en España todavía se siguen encontrando artefactos sin explotar de la Guerra Civil, recordatorios enterrados de que las guerras tienen una forma muy suya de seguir respirando bajo tierra. Solo que allí aparecen de vez en cuando; aquí forman parte del paisaje mental, como si el suelo también tuviera memoria y mala leche.

Antes de llegar al destino hacemos una parada estratégica —de esas que te reconcilian con el día— en el Smoker Chicken and Meat, uno de los restaurantes mejor valorados de Nasiriya, nos dicen. El nombre sugiere barbacoa y testosterona, pero lo que encuentro es otra cosa: comida “internacional”, sí, pero de alrededor, de esa internacionalidad regional de andar por casa, la del vecino. En la carta cabe un kabsa saudí con su arroz especiado y carne seria… y también un dolma. Aquí cabe aclarar que el dolma no es griego ni turco ni iraquí en exclusiva: es un plato de imperios. El nombre es turco, la difusión es otomana y la costumbre de rellenar verduras es más vieja casi que la ciudad de Eridu.

El dolma iraquí es la prueba de que en esta zona las fronteras son más políticas que culinarias: hojas de parra y verduras (cebolla, tomate, a veces berenjena o pimiento) rellenas de arroz y carne con especias, cocinadas normalmente en una base de tomate con ese punto ácido que te obliga a seguir comiendo. Aquí lo pruebo primero en versión aperitivo, casi como croqueta: el rollo de hoja de parra, relleno, rebozado y frito, un sacrilegio delicioso.

Luego llega la versión “seria”: cebollas y tomates rellenos, hojas de parra, arroz y cordero especiado, y esa sensación de que el plato nació para alimentar a una familia entera.

El arroz, por supuesto, vuelve a mandar. Largo, suelto, de grano fino: probablemente importado, y si no era basmati —el comodín habitual— podría ser jazmín, ese arroz aromático que Iraq también cultiva en algunas campañas cuando el agua lo permite. No creo que fuera el aromático local Amber/Anbar, de grano más corto. La ironía es perfecta: el país donde se inventó la administración del excedente hoy acaba por el importar el grano.

Y entonces aparece otro de los tótems nacionales: el quzi. Cordero asado —a veces relleno— servido sobre arroz aromático con frutos secos y pasas, plato de fiesta, de bodas, de hospitalidad en mayúsculas. La carne se cocina lento hasta volverse melosa.

Esta vez no hay hummus, para alegría de Manolo, que forma parte del grupo —sevillista, sevillano y después geógrafo— y que, en teoría, debería aplaudirlo como el único fenómeno verdaderamente transfronterizo de la región. El hummus no respeta límites, entra y sale sin visado, se instala en tu plato como si llevara siglos con derecho de ocupación.

Volvemos al minibús, ese trasto con alma de cabra montés: puerta con cerrojo, carrocería cansada, y una dignidad mecánica que le permite lo mismo tragarse baches como si fueran pipas que avanzar por arena. En Irak aprendes rápido que el vehículo y otras tantas cosas se mantienen con un poco de física y mucho de fe.

Dejamos Nasiriya rumbo a otra ciudad con pedigrí bíblico: Ur, la supuesta patria de Abraham. Abraham es, en el relato bíblico, el patriarca fundador del monoteísmo abrahámico: el hombre al que Dios llama a salir de su tierra para ir hacia Canaán; el punto de arranque de una genealogía espiritual que luego reclamarán judaísmo, cristianismo e islam. Ahora bien: que Abraham sea “de Ur” es tradición, no una prueba arqueológica cerrada. El propio texto habla de “Ur de los caldeos”, y ahí empiezan los problemas de cronología y geografía: muchos estudios señalan que esa etiqueta puede ser tardía/anacrónica y que el “Ur” del relato podría no ser necesariamente el Ur sumerio del sur, sino un lugar del norte (zona de Harrán/Urfa) que encaja mejor con parte de la ruta narrada. Dicho de forma honesta: Ur es el gran candidato turístico y devocional, pero la certeza histórica absoluta no existe.

Y aun así, llegas en apenas una hora y el debate se vuelve secundario, porque el paisaje te planta delante una evidencia de ladrillo y ambición: el zigurat de Ur.

Para un arqueólogo, estar aquí es como plantarse delante de una primera edición firmada de la historia urbana: de pronto, todo lo que llevaba años subrayando en libros deja de ser letra pequeña y se convierte en volumen, sombra y escaleras… y en unas ganas irracionales de explicar a cualquiera, aunque no te lo haya pedido, por qué esto importa.

Este sí es incontestable. Se empezó a levantar hacia 2100 a. C., bajo el rey Ur-Nammu (III Dinastía de Ur), dedicado al dios lunar Nanna. Lo importante no es solo su tamaño o su conservación: es lo que representa. Un zigurat no era “una pirámide” para impresionar al visitante; era una máquina religiosa y política, el punto más alto, visible a kilómetros, donde el poder decía: aquí mandan los dioses.

La silueta del imponente zigurat, recortada contra el ocaso, se cuela directa en el top ten de imágenes de nuestro viaje por Mesopotamia.

DÍA 4 | URUK Y NAYAF

Agatha Christie llegó a Mesopotamia escapando de un matrimonio roto: su marido le confesó una aventura, ella desapareció y reapareció días después en un hotel usando el apellido de la amante, “Neele”. Cerrado el capítulo, cambió de escenario y en Oriente encontró otro destino: en una excavación conoció al arqueólogo Max Mallowan y terminó casándose con él.

Valentín Dieste revive esa historia cuando pasamos junto a una vía de tren en ruinas: escombros y basura donde debería haber movimiento. Christie viajó en el Orient Express hasta Estambul y soñó con el proyecto alemán de llevar el ferrocarril hacia Mesopotamia, pero la conexión completa Estambul–Bagdad no se materializó hasta 1940. Hoy, en Irak, el único servicio de pasajeros que funciona con continuidad es el Bagdad–Basora; el resto son cicatrices.

Dejamos Nasiriya atrás, con su reconstrucción a medias, y vuelve la pregunta incómoda: ¿cómo puede ser pobre un país con tanto petróleo? Porque el petróleo es dependencia: en 2021 aportó alrededor del 93% de los ingresos del Estado y, aun así, la mayoría de los iraquís vive una pobreza severa. Demasiado dinero concentrado y recursos que se convierten en botín.

Y en unos minutos llegamos a Uruk, poca broma. Uruk fue una de las primeras y grandes ciudades de la civilización y el nombre que le damos a un periodo entero: el “periodo Uruk” que abarca del 4000 al 3100 a. C, y aquí ocurrieron muchas cosas.

Los romanos, por ejemplo, eran magníficos vendiéndose: te ponían una calzada, un acueducto y una inscripción en mármol para que quedara claro quién mandaba y quién pagaba la obra. Los sumerios, en cambio, inventaron el manual de instrucciones. No solo levantaron ciudades; inventaron la manera de administrarlas. Donde el romano te deja ruinas fotogénicas, el sumerio te deja el mecanismo: riego para domesticar ríos, excedentes para sostener especialistas, contabilidad para que nadie “olvide” lo que debe, y escritura para que la memoria no dependa del cuñado con buena retórica. Si los romanos son el marketing del imperio, los sumerios son el Excel de la civilización: menos épico, más decisivo.

Y esto lo cuenta de forma brillante Sele, en “El Rincón de Sele”, imaginando La vida de Brian no en Jerusalén romana sino en Uruk: “¿Y a cambio los sumerios qué nos han dado?” La escritura cuneiforme, el sistema sexagesimal, la irrigación, la medicina, la rueda, la cerveza, los poemas épicos, un sistema educativo, la medición del tiempo, la astronomía… hasta que la multitud remata: “Trajeron civilización”. Y sí, aparte de la civilización… poca cosa. Brillante.

Y es entonces cuando aparece Gilgamesh (seguimos en Uruk), el héroe local, mitad mito mitad leyenda urbana. En la epopeya de Gilgamesh aparece el relato del gran diluvio: Utnapishtim cuenta cómo los dioses decidieron inundarlo todo y cómo él se salvó en una embarcación cargada de vida. Lo relevante es que ese diluvio está escrito en Mesopotamia siglos antes de que el Génesis quedara fijado por escrito, de modo que el episodio bíblico no nace de la nada: reelabora un relato mesopotámico anterior. Y para añadirle un poquito de picante, de esta narración al menos hay un documento que dice que pasó, otra cosa es que pasara. Es la tablilla más famosa del diluvio (la Tablet XI) se conserva en el British Museum. Así que sí: cuando alguien te venda la historia como original, puedes asentir con educación y pensar lo que pensaría un escriba de Uruk: “copiar no es pecado, lo pecado es no citar.”

Y si el diluvio salió de la narrativa de los sumerios —seguramente alimentado por las crecidas brutales del Tigris y el Éufrates—, el primer gran “libro” sobre la inmortalidad también. Porque en la epopeya, tras la muerte de Enkidu —el “hombre salvaje” creado por los dioses para frenar a Gilgamesh, que acaba siendo su amigo y espejo humano—, Gilgamesh entra en pánico y se lanza a buscar la vida eterna: viaja hasta Utnapishtim para descubrir el secreto y fracasa estrepitosamente en la prueba. La lección es cruel y moderna: no hay inmortalidad biológica para un rey; solo queda la que dan las obras y el relato. De allí viene la primera gran reflexión literaria que nos ha llegado sobre la muerte y el límite humano.

Nota: Si has llegado leyendo hasta aquí es porque, o bien tienes una tolerancia admirable a la densidad histórica, o bien algo dentro de ti sabe que en Mesopotamia no se viene a “ver ruinas”, sino a entender por qué seguimos siendo humanos con las mismas preguntas, los mismos miedos y, a veces, la misma manía de creer que lo nuestro es original.

En el camino hacia Nayaf hacemos un desvío que no sale en los folletos: Nippur, la ciudad sagrada. No está abierta para turistas al uso; aquí no entras porque te apetece, entras porque vas con grupo, con permisos, con esa mezcla iraquí de “no se puede” y “bueno, pasa”. Y quizá por eso mismo golpea más: es uno de los yacimientos sumerios menos visitados, un lugar donde el silencio es ausencia real de gente.

Nippur era el centro espiritual del mundo sumerio y su zigurat lo deja claro: es enorme, áspero, con esa geometría de adobe que parece diseñada para humillar tu escala humana. Lo irónico es que, siendo probablemente el lugar más sagrado de su universo, nosotros podamos subir. Subir hasta arriba, sentir el viento, mirar el horizonte plano como un mar seco. Incluso entrar en las dependencias del pequeño templo en la cúspide, como si la historia hubiera bajado la guardia y nos hubiera dejado colarnos en el despacho privado de los dioses.

La luz de la tarde termina de hacer el trabajo sucio: convierte el barro en oro, marca las aristas, alarga las sombras y te da esa sensación peligrosa de estar viviendo un momento que no te pertenece del todo. Nippur, la ciudad sagrada, sin colas, sin barandillas, sin instrucciones. Solo un zigurat, el cielo bajando de intensidad y la certeza de que, a veces, el mundo antiguo te cae encima.

Dejamos Nippur y volvemos a la maraña de carreteras secundarias, terciarias y caminos varios, eso sí con polvo, baches y esa sensación de que el mapa aquí es inexistente hasta para el GPS. El destino es Nayaf, una de las grandes capitales espirituales del chiismo: ciudad-santuario, ciudad-seminario, ciudad-cementerio; un lugar que vive de la fe y a la vez la administra con disciplina.

Venimos por Ali. Ali ibn Abi Talib fue primo y yerno del profeta Mahoma; para los chiíes, el primer imán y heredero legítimo, para los suníes, el cuarto califa. Murió asesinado en el 661 y su tumba convirtió Najaf en imán de peregrinos y en una pieza central de la historia islámica.

La llegada al santuario es un recordatorio práctico de que lo sagrado, en 2026, se parece bastante a un aeropuerto: cacheos, escáneres, controles en cadena y una logística pensada para absorber mareas humanas. En fechas señaladas la ciudad revienta de gente; solo en una conmemoración de la muerte de Ali se han reportado millones de visitantes entrando en Najaf. Y cuando por fin cruzas el umbral, el contraste es obsceno: afuera polvo y cables; dentro, fastuosidad.

Cúpula dorada, puertas monumentales, brillos que no son luz sino espejo, como si el edificio hubiera decidido reflejarte para que te veas pequeño y te comportes. Y luego están las cientos de lámparas gigantescas de cristal de roca colgando como racimos imposibles, y esas paredes enormes recubiertas de mosaicos de espejos que rompen la luz en fragmentos: blancos, azul marino, azul turquesa… y más dorado, siempre más dorado, como si aquí la modestia fuese una herejía. Todo es poco para el Imam Ali.

Estoy ensimismado, alucinando —diría—, cuando oigo gritos a mi espalda y noto empujones que me arrancan del trance. Seis hombres avanzan cargando un féretro, abriéndose paso entre la multitud sin teatralidad. Y entonces entiendes otra capa de Nayaf: esto no es solo un santuario, es una estación de paso hacia la muerte. Es práctica habitual: si vienes a morir a Nayaf —donde está el cementerio más grande del mundo con millones de tumbas— antes presentas tus respetos a Ali.

Y mientras estoy allí, ante él, pasan tres féretros: simples, de madera, sin adornos, con la bandera de Irak cubriendo el ataúd. En un lugar donde todo brilla, la despedida es de una austeridad brutal. Y lo más extraño es que, entre empujones y mareas humanas, consigo acercarme al habitáculo donde está enterrado. No es una “tumba” como uno se imagina en Occidente: es un núcleo blindado por rejas labradas de plata, tan trabajadas que parecen un tejido metálico. A través de los huecos se ve el interior, y yo intuyo —o quiero intuir, porque aquí la fe también fabrica imágenes— que ahí dentro está el féretro, o al menos el centro físico de todo esto.

Los fieles que llegan no miran: buscan tocar. No es turismo; es contacto. Extienden la mano, rozan la plata, apoyan la frente, como si el metal fuese una línea directa. Y yo, que venía a observar con distancia, acabo haciendo lo contrario: me dejo llevar por la corriente y la corriente me lleva. Me empujan, me aprietan, me encajan hasta la pared y, cuando por fin estoy ahí, toco la reja plateada como un chií más, con esa mezcla de respeto y desconcierto de quien no sabe si está participando o invadiendo.

A mi lado hay un iraquí enorme, un armario con barba de tres años, vestido como la mayoría de los hombres que veo dentro: una dishdasha oscura (túnica larga) y un keffiyeh en la cabeza (el pañuelo), llorando desconsolado. No disimula, no se protege, no “gestiona emociones”. Y en ese segundo entiendes que la mezquita no impresiona por el oro ni por los espejos: impresiona porque lo que se vive aquí no es decoración, es una fe de una intensidad inquietante para un occidental.

Para entrar y salir subes y bajas por escaleras mecánicas interminables —un viacrucis moderno con motor— y al entrar te golpea el suelo: cientos de alfombras extendidas para rezar, una alfombra tras otra como capas de silencio. La segregación es quirúrgica: hombres por un lado, mujeres por otro. Dentro no se ven, no se rozan, no se mezclan… pero comparten el mismo centro de gravedad: la tumba, el mismo latido ritual, la misma mitad de un espacio sagrado que funciona como una ciudad dentro de la ciudad.

Y, por si faltaba una capa de mito encima del oro, la tradición chií sostiene que aquí, en este recinto, están también Adán y Noé. No hay prueba arqueológica de eso pero la idea encaja: Nayaf como punto final de los primeros hombres y, a la vez, punto de partida de millones.

Salimos de Najaf con la sensación de haber cruzado un umbral. Mañana es punto y aparte: rumbo a Kerbala, para visitar los santuarios donde están enterrados Huséin y Abbas, hijos de Ali. Todo queda en casa.

DÍA 5 | KERBALA

Si para ti viajar significa beber cerveza —como condición sine qua non, como derecho humano, como “yo sin una caña no funciono”— hazte un favor: no pises suelo iraquí. Porque la paradoja es interesante: Mesopotamia es uno de los lugares donde se documenta el nacimiento de la cerveza hace milenios… y, sin embargo, en nuestro sexto día de viaje por el Irak mesopotámico, no hemos podido tomarnos una. No por falta de cebada, ni por falta de tradición, ni por falta de ganas. Por ley y por religión: el alcohol está restringido y, en buena parte del país, directamente prohibido en producción, importación y venta.

El porqué no es un misterio: en Irak el islam es religión oficial y fuente base de legislación, y eso se traduce en normas públicas que limitan lo que se considera moralmente aceptable en el espacio común. En la práctica, la prohibición se reforzó con la aplicación de una ley que veta importar, fabricar y vender bebidas alcohólicas (con matices y excepciones puntuales, como el Kurdistán o zonas duty-free). Así que hoy, sin ánimo de ofender a nuestros anfitriones iraquíes, declaro que este capítulo va dedicado a Ninkasi, la antigua diosa mesopotámica de la cerveza, esa “responsable técnica” del milagro líquido y, en traducción popular, la “dama que llena la boca”. Llamadme pecador.

A Ninkasi se la honra en un texto antiguo, el Himno a Ninkasi, que funciona casi como receta técnica: habla del bappir (pan/“pan cervecero” de cebada), del agua dulce y del proceso en recipientes de arcilla, describiendo el camino desde el grano hasta la bebida.

Y ojo: Ninkasi no es un chiste, es la diosa de la fermentación: convertir grano, agua y tiempo en alimento, calorías, conservación y —sí— un poco de consuelo social. Los sumerios entendieron pronto que fermentar no era “dejar que se estropee”: era domesticar microorganismos antes de saber que existían, y hacerlo a escala urbana. El tipo de inteligencia práctica que funda ciudades y, de paso, te inventa la resaca.

Como me hubiera gustado ser sumerio.

La primera parada de la mañana es una pequeña iglesia nestoriana del siglo V perdida en mitad de la nada, de esas que no figuran en los mapas. El cielo está cubierto, sopla el aire y la boca se llena de polvo: ese polvo fino que se instala. Caminamos unos metros y aparecen las ruinas: lo que debió ser una iglesia sencilla, con nave central y un ábside pequeño, abovedado, en la zona del altar. No hay techo. Los muros, gruesos, aguantan por pura cabezonería; las paredes que sostenían el tejado están medio caídas, como costillas abiertas. No hay iconos, no hay campanas, no hay nada que “explique” el lugar. Solo piedra, adobe y la pregunta inevitable: ¿qué hace aquí una iglesia nestoriana?

Para eso está Valentín Dieste: “Los nestorianos eran cristianos de la órbita oriental, los que siguieron la línea asociada a Nestorio, el patriarca de Constantinopla. En el siglo V los declararon herejes en el Concilio de Éfeso, y muchos acabaron moviéndose hacia el Imperio persa. Allí la Iglesia del Oriente creció y desde Mesopotamia se expandió por rutas comerciales hasta Asia Central y, más tarde, incluso China. Por eso te los puedes encontrar donde menos te lo esperas: en medio del desierto.”

Pero lo mejor de la escena no es la arqueología; es que alguien ha decidido hacer vida aquí. Una familia iraquí ha montado un picnic en las ruinas como si fuera el merendero oficial del paraíso. Cuando nos ven, nos reciben con las manos abiertas, nos ofrecen mandarinas y dátiles y, con una naturalidad que te desarma, nos invitan a comer. Allí tienen una carpa abierta por la mitad en una parrilla y un pollo abierto en otra, las brasas trabajando despacio como si el desierto, al menos en eso, aún tuviera paciencia.

Declinamos la invitación —por prudencia, por logística, por ese pudor europeo de no saber aceptar sin parecer un ladrón— pero nos quedamos un buen rato con ellos. Dos hombres, uno mayor y otro más joven, y varias mujeres y niñas vestidas con abaya negra, impecables incluso entre polvo y ruinas. Una familia modesta, humilde, encantada de que estemos allí y nosotros de estarlo.

Llega el momento de las fotos, porque esto también es universal: ellos quieren fotografiarse con nosotros y nosotros con ellos. El hombre de mediana edad viste un chandal gris con capucha y unas sandalias, saca su móvil y me suelta una frase en árabe iraquí de la que solo entiendo, clarísimo, una palabra: INSTAGRAM. Insiste. Saco el móvil, abro la aplicación, me lo coge con una confianza total, escribe su usuario… y ahí está: un hombre del desierto iraquí que bien podría ser un beduino, con perfil en Instagram. La sorpresa se convierte en bofetada cuando leo su descripción: “Medical laboratory student”. Y pienso, qué mala es la costumbre de viajar con prejuicios y qué malo es no viajar, porque entonces los prejuicios llegan a enquistarse.

Nos despedimos con la última foto. Me pide dos cosas: que pose con él junto a las parrillas —carpa y pollo, orgullo de anfitrión— y que lo siga en Instagram. Lo hago. Lo hace. Y nos vamos dejando atrás una iglesia sin techo, una familia con comida y un recordatorio muy simple: los espejismos no son exclusivos del desierto, también pueden estar en tu mente.

A unos kilómetros por la misma carretera nos paramos ante el fuerte de al-Ukhaidir y el desierto, de pronto, deja de ser solo horizonte para convertirse en un escenario con argumento. La fortaleza aparece como una voluntad de piedra: muros altos, un laberinto de patios interiores y pasillos que encauzan el movimiento, torres defensivas con sus aspilleras. Es una construcción del siglo VIII, levantada en época del califato abasí. Valentín menciona a Gertrude Bell, la arqueóloga y viajera británica que a comienzos del siglo XX se movió por Irak con una mezcla de pasión científica y agenda imperial, y que documentó y estudió enclaves como este.

Al-Ukhaidir sirve, además, para entender una fractura que todavía se oye en el fondo de toda esta región: omeyas y abasíes. Los omeyas fueron la primera gran dinastía imperial del islam, con capital en Damasco, y gobernaron un territorio que se expandía como una mancha de aceite. Los abasíes los derrocaron en el 750 con una revolución que no solo cambiaba a la familia en el trono: cambiaba el eje del poder. Los nuevos dueños del mundo islámico decidieron que el centro ya no debía estar en Siria sino en Mesopotamia, y por eso su gran símbolo es Bagdad, fundada en 762 como capital diseñada para administrar un imperio desde el Tigris, con otra lógica: más burocracia, más aparato estatal, más mirada hacia el este.

Y entonces viene el giro que nos toca de cerca. Cuando los abasíes tomaron el poder, los omeyas fueron perseguidos. Uno de ellos, ʿAbd al-Raḥmān, consiguió escapar y acabó en al-Ándalus. Allí, en 756, montó un emirato independiente y, con el tiempo, Córdoba se convirtió en califato. Es decir: los abasíes se quedaron con Bagdad y con el corazón administrativo del mundo islámico; los omeyas, expulsados del centro, se reinventaron en el extremo occidental y terminaron levantando en España su propio relato de legitimidad.

Tras casi dos horas de carretera llegamos a Kerbala, y se nota que no es una parada cualquiera: la ciudad tiene otra densidad, otros edificios y aceras que existen de verdad. Kerbala no vive “cerca” de la historia; vive dentro de ella. Es una de las ciudades más sagradas del chiismo porque aquí se fija, en el año 680, el trauma fundacional: la muerte de Huséin ibn Ali en la batalla de Kerbala. Y esa herida, aquí se visita.

Llegamos con el tiempo justo para entrar en el circuito de los mausoleos de Huséin y Abbas, ligados a Ali por sangre, son sus hijos. Lo primero que aprendes es que lo sagrado aquí viene con protocolo: recintos cerrados, filtros, cacheos, escáneres, y luego otro control más, por si el primero era solo una introducción. Hay servicios, tiendas, taquillas para dejar los zapatos, porque el lugar santo se pisa descalzo y el mármol te lo recuerda con crueldad: el frío de invierno se te mete por la planta del pie y ya no sale, te vas con él.

Fuera, las calles aledañas están a rebosar. Hay fieles y hay comercio, y sobre todo hay comida: puestos y cocinas pensadas para alimentar a oleadas humanas. Y hoy, además, es viernes, que en Irak no es “otro día”: es el día central de oración comunitaria, el eje de la semana islámica y, en la práctica, parte del fin de semana oficial (viernes y sábado).

Kerbala te obliga a entender una cosa básica: Ali es la figura central del chiismo porque, para los chiíes, la autoridad legítima tras la muerte del Profeta debía quedarse en su familia, empezando por Ali como primer imán. Los suníes, en cambio, aceptaron la sucesión de los primeros califas elegidos por la comunidad. Comparten fe esencial y prácticas, pero divergen en la cuestión de liderazgo y autoridad religiosa. En resumen, el desacuerdo que empezó como una discusión de liderazgo acabó convirtiéndose en dos maneras de entender quién tiene derecho a hablar en nombre de Dios.

Dentro se repite la película, pero a escala industrial. Hombres por un lado, mujeres por el otro. No se mezclan, no se rozan, no se miran, pero comparten el mismo centro magnético. En el corazón del recinto, las rejas labradas en plata separan a los muertos del resto de los mortales, y la coreografía es constante: cientos de hombres entran por un lado y salen por el otro, todos con la misma urgencia humilde de tocar la reja un segundo, como si el metal transmitiera algo que ninguna palabra puede. Y de nuevo, en medio del flujo, aparece la muerte real: seis hombres cargan un féretro sobre los hombros, avanzan a base de voz y empuje, lanzando una jaculatoria que abre pasillo y conciencia; entran y se van como llegaron, sin otra ceremonia, sin pausa para tu comprensión.

A mi espalda, un señor con un plumero verde —de los que sirven para quitar el polvo, pero aquí sirve para quitar personas— me golpea suavemente en el hombro mientras grita “taeal, taeal”… lo que traducido significa “venga, venga…” lo que viene siendo un “circulen”, o como diríamos en Aragón “ahí va de ahí zagal” ”. Y en el fondo, el señor del plumero verde tiene razón aquí se viene a no estorbar. Porque si te quedas quieto, la fe te pasa por encima.

DÍA 6 | BABILONIA

Dejamos Kerbala y ponemos rumbo a Bagdad, donde pasaremos tres noches. El plan del día suena sencillo en papel —carretera y ruinas— pero en Irak nada es “sencillo”, solo es “posible”; y si este viaje está resultando sorprendentemente fluido en un país donde moverse ya es una disciplina olímpica, es por el equipo local que B Travel & Catai tiene en la zona, esa gente que convierte el “no se puede” en “por aquí”.

Hoy es un día importante: vamos a Babilonia. Antes hacemos un alto en Borsippa, a unos 18 km al suroeste de la gran ciudad, una satélite sagrada con nombre propio en la mitología: la ciudad del dios Nabu, señor de la escritura y la sabiduría, el tipo de divinidad que debería tener una estatua en la puerta de cada ministerio moderno.

Y aquí, como en tantos yacimientos de este viaje, el suelo vuelve a hacer de museo sin vitrinas. Entre el polvo aparecen tesoros modestos en forma de ladrillos de barro con escritura cuneiforme, como el de la fotografía. Sostener uno en las manos es una sensación casi indecente: pesa poco, pero carga milenios. Los cogemos del suelo, jugamos a arqueólogos por un minuto, los fotografiamos y los dejamos donde estaban, a su suerte, con el beneplácito del militar armado que nos acompaña. Una constante en casi todos los sitios que visitamos y, a la vez, un aviso práctico: aquí ya no se lleva nadie nada.

Las ruinas del zigurat de Borsippa son de esas cosas que, vistas desde abajo, te engañan: parece el esqueleto de un castillo medieval que se quedó sin cruzados y sin presupuesto. Es una masa de ladrillo rota, inclinada, dividida en dos, brutal. Los locales lo llaman “la lengua”, y no es solo apodo pintoresco: el lugar quedó marcado en la memoria como una torre que hablaba demasiado alto en mitad del llano.

El aperitivo funciona: te pone en el tono. Porque después viene lo serio. Entrar en Babilonia es una emoción incómoda, casi física, como si cruzaras una frontera mental. No es “otro yacimiento”: es un nombre que te persigue desde la escuela, desde la Biblia, desde la propaganda de imperios y desde esa idea infantil de que el mundo antiguo era una película con decorados intactos. Y claro, la realidad es polvo, ladrillo y reconstrucciones discutibles… pero aun así, el corazón hace su trabajo: estás entrando en una de las ciudades legendarias de la historia de la humanidad.

Babilonia surge como asentamiento ya en el III milenio a. C., pero se convierte en gran potencia cuando Hammurabi la eleva a capital en el siglo XVIII a. C.. Mucho después, Babilonia renace como capital del imperio neobabilónico, y ahí entra el hombre del que no puedes escapar si hablas de esta ciudad: Nabucodonosor II. Nabuco, para los amigos, fue el gran arquitecto del ego babilónico: reconstruye, amplía, embellece, sella ladrillos con su nombre, levanta puertas icónicas y convierte Babilonia en una declaración política hecha urbanismo.

Pero los imperios también mueven personas. Tras la conquista del reino de Judá, Nabucodonosor impulsa deportaciones de población judía hacia Babilonia. No era turismo cultural: era ingeniería social. ¿Trabajaron allí? En parte, sí: los imperios deportaban elites, artesanos y población útil para administración, producción y control. Si vales te vienes a Babilonia, sino te quedas. Posiblemente fue la primera deportación de la historia.

Y hay cosas que por muchos milenos que pasen no cambian. Llamamos “deportación” a muchas cosas según el siglo y el pasaporte: expulsiones, traslados forzosos, reasentamientos. La palabra cambia, el mecanismo se repite: personas convertidas en expediente, familias reducidas a logística, vidas empujadas a otro lugar por decisión de un poder que se cree dueño del tablero. Babilonia lo hizo con sello imperial y ladrillo cocido. Hoy se hace con formularios, vallas y vuelos nocturnos. La modernidad no nos quitó esa costumbre: solo la burocratizó.

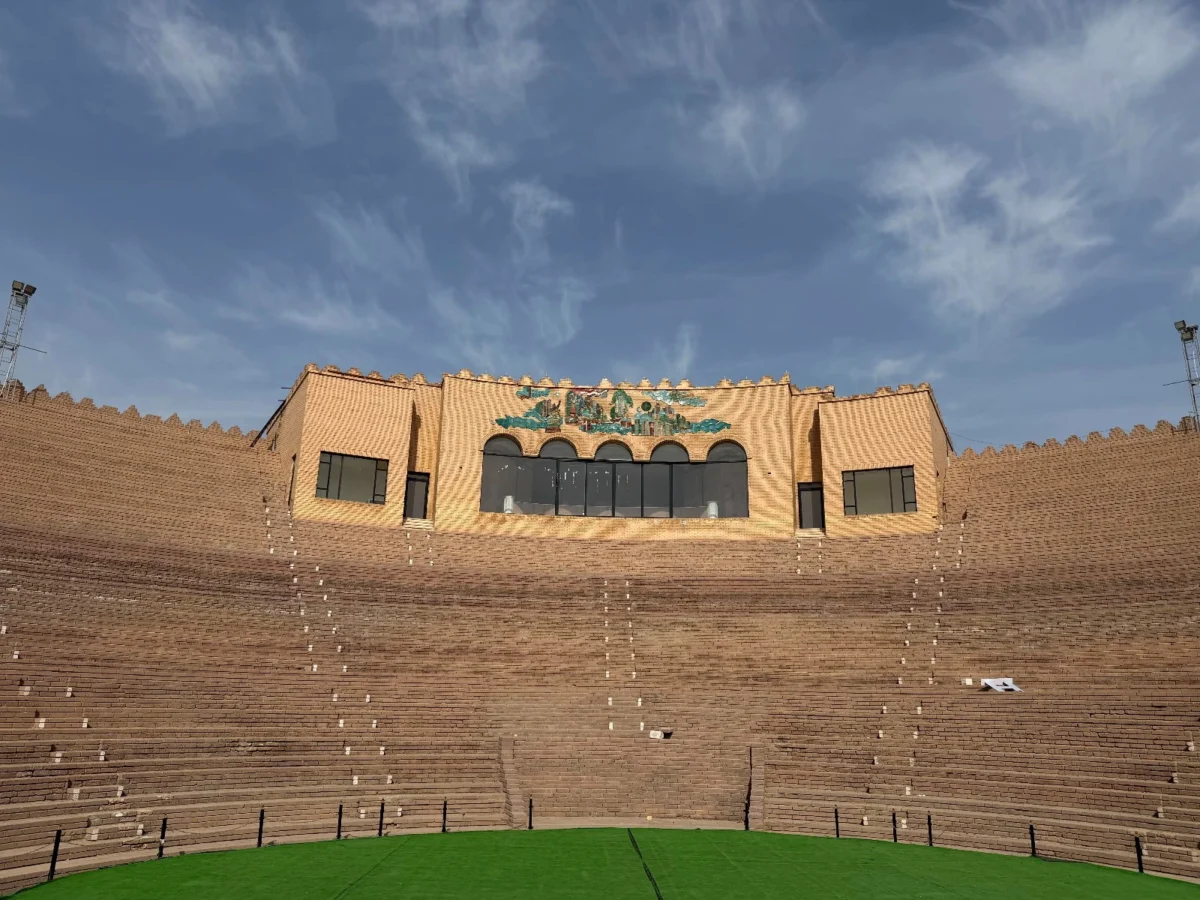

Hoy, en Babilonia, solo podemos ver ruinas e intuir el resto. Y lo primero que visitamos es un anfiteatro que no me esperaba, porque es un chiste arquitectónico con varias capas de cinismo. Primero, porque se levantó en los años 70 sobre las ruinas de un teatro griego. Y segundo, porque en 1989 el dictador Saddam Hussein ordenó construir sobre ese teatro una serie de estancias para él y su séquito.

Nos lo muestra con orgullo uno de los hombres del recinto, de esos que llevan años vigilando ladrillos que pesan más que su sueldo. Nos cuenta que ya trabajaba aquí en 2003, cuando llegaron los militares estadounidenses y el yacimiento se convirtió en algo que nunca debería ser: una pieza más del tablero. Dice que lo golpearon y lo hirieron mientras trabajaba y que no les guarda rencor. No puedo certificar su escena exacta, pero sí está documentado que la ocupación militar de 2003–2004 causó daños graves en Babilonia, resumida en una palabra: expolio.

Él habla de piezas valiosas desaparecidas. Y en Irak eso no suena a conspiración, suena a historial: en el caos de 2003 se saquearon museos y se perdieron miles de objetos; parte del patrimonio circuló por redes de tráfico, y años después algunas piezas se han ido recuperando. Es el mismo impulso de siempre: “si no es mío, me lo llevo”. Una forma de robar a la historia: si no la tengo, la compro; y si no puedo comprarla, la arranco. A algunos les sale en el ADN cultural, y si alguien lo duda, que le pregunte a Trump por el concepto de apropiación.

Y justo cuando el tema se pone oscuro, Babilonia vuelve a hacer su truco favorito: te desarma con amabilidad. El hombre se despide y nos dice que estaría encantado de invitarnos a tomar algo en su casa. Lo dice en serio, con una calidez que no encaja con el relato de guerra. Nosotros, por programa y por educación, rechazamos la invitación.

El paseo arranca por la Puerta de Ishtar, o por lo que hoy te presentan como Puerta de Ishtar: una reproducción completa que han plantado en la entrada, muy fotogénica, muy “bienvenidos al parque temático de la antigüedad”. El detalle incómodo es que ese no era exactamente su sitio ni su función tal cual te la venden; la puerta formaba parte del sistema defensivo y ceremonial del lado norte y se conectaba con la llamada Vía Procesional. La original, la de ladrillo vidriado azul con animales en relieve, acabó excavada por Koldewey y, en buena parte, reconstruida en Berlín, en el Pergamon Museum. Así que tú haces la foto en Irak y el “wow” auténtico lo tiene otro país. Primer aviso de un tema que volverá: expolio, traslado, museos lejanos y patrimonio que viaja mejor que los iraquíes.

Sigues andando y Babilonia se te aparece como una ciudad de capas: templos, recintos, restos de muros, nombres que fueron propaganda. Aquí estuvo Esagila, el gran templo de Marduk, y muy cerca su gemela vertical: el zigurat Etemenanki, “la Casa de los cimientos del Cielo y la Tierra”, el candidato más serio a ser la Torre de Babel del relato bíblico. La idea era simple y desmesurada: una montaña artificial de ladrillo, escalonada, coronada por un santuario, un edificio que quería tocar el cielo para dejar claro quién mandaba abajo. Los textos antiguos hablan de dimensiones enormes; la arqueología hoy lo reduce a lo que queda: un montículo, una plataforma arruinada, la torre convertida en tierra. Y esa es la ironía babilónica definitiva: la torre que aspiraba a ser eterna ahora es un bulto que pisas sin darte cuenta.

Y luego están los Jardines Colgantes, los de Semíramis —o los de la imaginación colectiva—, una de las Siete Maravillas de la Antigüedad. No están, claro. No queda ni una maceta fósil. Pero te los inventas igual, porque el cerebro humano ama el decorado: terrazas verdes elevándose sobre el ladrillo, sombra húmeda en una ciudad de calor seco, agua subiendo contra la lógica por canales y tornos, hojas brillando como una insolencia en mitad del polvo. El problema es que los arqueólogos siguen discutiendo si esos jardines estuvieron realmente aquí o si el “milagro” estaba en otro sitio —hay hipótesis fuertes que los colocan en Nínive, asociados a obras hidráulicas asirias—. Como con la Torre de Babel: Babilonia tiene tanto mito encima que a veces el trabajo del arqueólogo es separar historia de marketing… dos mil quinientos años antes de que existiera la palabra marketing.

De camino a Bagdad, con la luz ya cansada y el cuerpo pidiendo una ducha que nunca llega a su hora, repaso la jornada y me vuelve esa sensación rara, casi eléctrica: estar donde ocurrieron capítulos fundamentales de la historia de la humanidad. Admiración, sí. Privilegio, también. Y una tercera cosa que no se confiesa mucho: la suerte de que te lo cuenten al oído con la pasión de mi amigo Valentín Dieste.

Pero si en el ecuador del viaje me preguntan qué me está sorprendiendo más, no puedo venderles lo obvio. No son las cúpulas doradas, ni la fe desbordada, ni Babilonia, ni los zigurats plantados como puños de ladrillo. Eso impresiona, claro, pero ya venías a por ello. Lo que no esperas —y que nadie se ofenda— es la gente. La cortesía y la amabilidad está en el ADN. Cada día recibimos muestras de una amabilidad que te deja descolocado.

La última nos ha pasado esta tarde. Una compañera necesitaba comprar un medicamento y algunos artículos en una farmacia. La farmacéutica, una mujer joven, se negó a cobrarle. “Por hospitalidad”, dijo. Así, sin más. Mi compañera se negó en redondo, insistió, pagó. Fin. O eso creíamos. La farmacéutica, derrotada pero digna, le metió en la bolsa un rollo de esparadrapo como quien firma un armisticio: “Vale, pagas, pero algo te llevas gratis”. El gesto era pequeño y, por eso mismo, enorme. Y la escena terminó como tenía que terminar en el siglo XXI: con una sesión de fotos.

Entramos en Bagdad y el país cambia de piel. A la derecha dejamos una refinería de petróleo, de esas instalaciones que te recuerdan, sin necesidad de discurso, por qué Irak es rico en teoría y pobre en práctica. Cruzamos el Tigris y el paisaje urbano se ordena: aparecen bloques en altura, aceras en su sitio, centros comerciales, escaparates, marcas de moda internacionales. Como si el caos del sur hubiera quedado al otro lado del río y la capital jugara a parecerse al mundo “normal”.

Y aun así, con todo ese asfalto y esa modernidad a medias, yo me quedo pensando en una cosa ridícula: que el recuerdo más potente del día no es una maravilla antigua, sino un rollo de esparadrapo regalado. Al final, en Irak, lo que te descoloca no es la historia. Es su gente.

DÍA 7 | BAGDAD

Comenzamos el día paseando por Bagdad, con esa mezcla de capital y cicatriz que tienen las ciudades que han sido demasiadas cosas en demasiado poco tiempo. El nombre ya viene con ironía incorporada: Bagdad es anterior al islam y su etimología es discutida, pero la explicación más aceptada lo hace venir del persa como “dado por Dios” o “regalo de Dios”. Y luego está el proyecto político: cuando el califa abasí al-Mansur funda su capital en 762, la bautiza como Madinat al-Salam, la “Ciudad de la Paz”. Curiosa paradoja, sobre todo si recuerdas que la paz, aquí, suele ser un trabajo a jornada completa.

Caminamos hacia el Monumento a la Libertad en la plaza de Tahrir. Es un mural largo de figuras en bronce que parece moderno hasta que te fijas y entiendes el truco: cita a propósito el lenguaje visual de Mesopotamia. Lo diseñó Jawad Saleem y se terminó a comienzos de los 60, como celebración de la ruptura de 1958 y la idea —siempre tentadora— de un Irak dueño de sí mismo.

Tras la Primera Guerra Mundial, Irak queda bajo influencia británica; se impulsa una monarquía hachemita y el país acaba alcanzando la independencia formal en 1932. La monarquía dura hasta 1958, cuando el golpe/revolución del 14 de julio la derriba y nace la república. Lo que se discute menos que las fechas es el fondo: una parte del país sentía que aquello seguía oliendo a tutela, a intereses ajenos, a política importada.

Seguimos el paseo y pasamos por la plaza donde estaba la estatua de Saddam, en Firdos Square. La imagen de su caída, el 9 de abril de 2003, fue retransmitida al mundo como símbolo de final… aunque Irak luego demostró que los finales aquí son más bien capítulos. Saddam fue capturado el 13 de diciembre de 2003 y, tras juicio, ejecutado el 30 de diciembre de 2006. En la plaza ni rastro del dictador.

A pocos pasos aparece el Sheraton, que en realidad es el Ishtar Hotel, conocido durante años como Ishtar Sheraton: abrió en 1982 y lo diseñó The Architects Collaborative (TAC), una firma estadounidense vinculada a Walter Gropius. Curiosidad fina: en plena Bagdad, una pieza de modernidad internacional levantada como símbolo de país “normal” justo antes de que el mundo le recordara que la normalidad también se bombardea.

Al lado está el Hotel Palestine, otro edificio de 1982, durante décadas refugio de prensa internacional. Y aquí la caminata se te atraganta un segundo: en el ataque del 8 de abril de 2003, un disparo de un tanque estadounidense impactó el hotel y murieron periodistas, entre ellos el cámara español José Couso. Bagdad tiene esa habilidad: te da un skyline y, en la misma esquina, te clava una fecha.

Y cuando crees que “lo reciente” ya está contado, Bagdad te recuerda 2019: el mes —y el movimiento— de protestas que estalló en octubre en la misma zona de Tahrir, contra corrupción, falta de servicios y un Estado que no llegaba a la gente. Fue la última gran sacudida de calle en la capital.

El tráfico en Bagdad se padece. Caminas y la ciudad te entra por la nariz antes que por los ojos: humo, gasolina mal quemada, polvo que se pega a la garganta como si Bagdad quisiera que te la tragaras. En una metrópolis que supera los ocho millones de habitantes, el coche se ha convertido en una religión práctica: se habla de más de cuatro millones de vehículos circulando por unas vías pensadas para otra escala, y el resultado es el atasco como paisaje.

La coreografía es caótica pero eficiente a su manera: motos que se cuelan por donde no cabe ni una idea, tuk-tuks que aparecen como insectos mecánicos con prisa, taxis que se detienen donde les da la gana, y de vez en cuando un bagdadí empujando un carro de madera con mercancía, como recordatorio de que la ciudad contiene todos los siglos a la vez. Semáforos hay, pero no son la autoridad moral de la circulación: aquí manda el claxon y un instinto colectivo que sería poesía si no fuera contaminación.

Para hacer más digerible esta dureza —y también para coser identidad en el espacio público— Bagdad se llenó de esculturas que tiran de imaginario popular. En la ribera del Tigris, por la zona de Abu Nuwas, está la estatua de Sherezade y el rey Shahryar (1975), un recordatorio de que esta ciudad, además de sobrevivir, sabe contarse a sí misma. Y en Saadoun Street, la fuente de Kahramana (1971), inspirada en el episodio de Ali Babá y los cuarenta ladrones: la figura de la muchacha que derrota a los ladrones con astucia, vertiendo el aceite hirviendo sobre las tinajas. Es Bagdad diciendo, sin subtítulos: “aquí no gana el más fuerte; gana el que piensa”.

La historia, resumida sin matar el encanto: el rey se llama Shahryar. Descubre la infidelidad de su esposa, se rompe por dentro y decide convertir su trauma en política de Estado: se casa cada noche con una joven y la manda ejecutar al amanecer para que ninguna mujer vuelva a “ganarle”. El mecanismo funciona hasta que aparece Sherezade, hija del visir, que se ofrece voluntaria con un plan que es puro terrorismo narrativo: cada noche le cuenta una historia tan buena que la corta en el punto exacto para obligarlo a aplazar la muerte “solo una noche más”. Así durante mil y una noches, hasta que el rey cambia de forma casi humillante, por desgaste y por afecto; cuando ella le habla de sus hijos y de su último deseo, él ya no es el mismo hombre que empezó matando por despecho. La literatura como antídoto contra el poder mal digerido.

Moverse por Bagdad exige aceptar una verdad simple: el taxi manda. La propia ciudad reconoce que el transporte público es limitado y que la congestión es crónica, así que la movilidad es un patchwork de taxis, minibuses y soluciones improvisadas. Los autobuses urbanos se pagan barato, unos 500 dinares, al cambio 0,30€ como tarifa típica en buses públicos. Y si el atasco te está robando años de vida, hasta han probado con taxis fluviales por el Tigris.

Y mientras lo atraviesas todo, Bagdad te enseña su arquitectura más honesta: calles larguísimas donde abajo hay vida —tiendas, talleres, comida, ruido— y arriba, en los pisos superiores, edificios a medio uso o directamente abandonados, como si la ciudad se hubiera quedado sin final para muchas de sus frases. Algunas fachadas esperan inversiones como quien espera ver llover en medio del desierto.

Nuestro destino es el mercado del barrio antiguo, ese que nos habían prometido “con mucho sabor” y que, en otros países, suele ser una forma educada de decir: “vas a sudar, te van a empujar y saldrás oliendo a algo que no sabrás identificar”. Aquí, sin embargo, el cliché se convierte en verdad.

Las callejuelas son estrechas, con toldos improvisados que filtran una luz sucia, dorada, de película vieja. Hay artesanos trabajando a la vista, sin escaparate que los proteja del mundo. Un carpintero barniza una puerta con esa calma peligrosa de quien sabe que el tiempo es su herramienta principal: el brochazo deja un brillo húmedo que huele a resina y a paciencia, y por un segundo te imaginas la casa para la que es esa puerta, aunque la casa quizá ya no exista. De un local sale el traqueteo seco de una imprenta, un sonido mecánico que parece de otra época.

El aire lo llena todo: huele a cuero, a té, a especias. No en plan postal, no en plan “mercado exótico”, sino como mezcla real de vida: cuero curtido, té negro hirviendo, comino y cardamomo flotando como un humo invisible. Pasas por un puesto y te entra un golpe de pimienta; dos metros después, el perfume dulzón del tabaco aromatizado de la shisha; un poco más allá, el olor metálico y seco de herramientas viejas. Cada esquina te cambia el cerebro de canal.

En medio del pasillo, un relojero —o alguien que al menos vende relojes, que aquí el currículum es flexible— le arregla las gafas a una compañera de viaje. Lo hace en la calle,en una mesa improvisada repleta de relojes de dudosa calidad, sin ceremonia, con la seguridad de quien ha aprendido que la precisión también puede ser un acto ambulante. A su lado, como si Bagdad quisiera recordarte que lo raro es relativo, hay varios animales disecados: distingo un zorro con la mirada congelada, y ese tipo de taxidermia de película de terror. Te miran. Tú los miras. Y sigues andando como si esto fuera lo normal. En Irak aprendes rápido a no pedir explicaciones que no te van a gustar.

Hay ropa apilada en montañas textiles, monedas antiguas, tiendas de segunda o tercera mano donde se vende de todo: radios, cargadores, encendedores, cuchillos pequeños, cacharros que no sabes para qué sirven pero que alguien, seguro, necesita hoy. Y aparecen las shishas o hookahs, alineadas como instrumentos sagrados. Aquí no son “un accesorio”: son un rito social portátil. Puedes pedir una en bares o restaurantes a cualquier hora, como quien pide un café; la diferencia es que el café te despierta y la shisha te anestesia con estilo. La ves por la mañana y te preguntas si la gente desayuna nicotina; la ves de noche y entiendes que el humo también es una manera de decir: “estoy aquí, me quedo, conversemos”. Y lo confirmo recordando la noche anterior: en un bar en un ático de Bagdad, mirando la ciudad desde arriba, le dimos caladas lentas a una shisha mientras el ruido quedaba abajo, el humo arriba y los bagdadíes veían el Real Madrid-Villareal y los que jugaban al ajedrez en la misma sala. Otra paradoja para la colección.